VI. Первые успехи Казанской математической школы

|

26 марта 1814 г. распоряжением министра народного просвещения Лобачевский и Симонов одновременно были возведены в звание адъюнктов физико-математических наук (по современной терминологии — доцентов); таким образом, в возрасте 21 года Лобачевский официально становится преподавателем университета; от чтения элементарных предметов чиновникам он переходит к самостоятельному преподаванию студентам; ученик Бартельса и Броннера становится их младшим товарищем. Конечно, по началу он еще всецело остается под их влиянием, особенно Бартельса. И это было неплохо, потому что Бартельс был превосходным преподавателем. Влияние это было тем сильнее, что через полгода после назначения Лобачевского адъюнктом Бартельс был избран деканом физико-математического факультета и в этой должности оставался свыше пяти лет, до самого своего отъезда в Дерпт.

Тотчас же по назначении Лобачевского адъюнктом ему было поручено чтение двух курсов, одного для студентов, «кои учатся практической геометрии», другого — для тех, «кои хотят усовершенствовать себя в чистой математике». Первый из этих курсов должен был содержать плоскую тригонометрию и особенно обучать студентов употреблению тригонометрических таблиц; второй — более ответственный курс, должен был быть посвящен теории чисел. К чтению этого курса Лобачевский был хорошо подготовлен, так как будучи адъюнктом он изучал «Арифметические исследования» Гаусса и «Теорию чисел» Лежандра. Впрочем, это поручение, которое он получил в мае 1814 г., он стал выполнять только в осеняем полугодии, так как новое назначение застало его нездоровым, и он исходатайствовал себе продолжительный отпуск. Это обстоятельство представляет интерес в двух отношениях. Во-первых, очень любопытно медицинское свидетельство, которое Лобачевский приложил к своему ходатайству. Оно было выдано профессором медицины И. Ф. Эрдманом, который утверждал, что Лобачевский «в течение многих месяцев страдал гипохондрией, болезнью груди и расстройством пищеварения в такой степени, что до сих пор осталась у него большая физическая слабость». Это очень странно, потому что все биографы единодушно утверждают, что Лобачевский в юности был очень веселого нрава; мрачные настроения пришли гораздо позже. Во-вторых, отпуск он собирался провести в Макарьеве, небольшом уездном городе Нижегородской губернии. Очевидно, там в это время проживала его мать1; очень вероятно, что именно это обстоятельство было причиной того, что некоторые авторы (например, Э. П. Янишевский и А. Ф. Попов) называют Макарьев или Макарьевский уезд родиной Лобачевского. С этим интересно сопоставить другой эпизод. В конце мая 1812 г. внезапно исчез брат Николая Ивановича Алексей: в шесть часов Утра он вышел прогуляться, как он это делал обыкновенно по совету врача, и в течение нескольких дней не возвращался. Это вызвало переполох, всполошился и Николай Иванович, Алексея разыскивали. Он оказался у своей матери в Нижнем Новгороде. Таким образом, Прасковья Александровна в середине 1812 г. еще жила в Нижнем, а в середине 1814 г., по-видимому, уже в Макарьеве. По возвращении из отпуска молодой адъюнкт развернул значительную преподавательскую работу,— дела было достаточно. Как мы видели, сначала Казанский университет на факультеты не разделялся. По мере того, однако, как замещались кафедры и появлялись специалисты по различным отраслям науки, такое подразделение, естественно, становилось необходимым. Первые шаги в этом направлении относятся к 1812 г. К тому времени в составе преподавательской коллегии университета состояло уже 17 профессоров и шесть адъюнктов; в числе их было пять преподавателей физико-математических наук: к четырем известным нам профессорам (Бартельсу, Броннеру, Литтрову и Реннеру) присоединился еще адъюнкт Г. Б. Никольский. В 1814 г. он и хорошо известный нам Кондырев были произведены в экстраординарные профессора тем же распоряжением министра, которым Лобачевский и Симонов возводились в звание адъюнктов. Необходимо сказать несколько слов об этом человеке, игравшем значительную роль как в жизни Казанского университета, так и в судьбе Лобачевского. Никольский состоял студентом Петербургского педагогического института, где и выдвинулся своими математическими способностями, и на экзаменах, на которых присутствовал Румовский, обратил на себя его вниманию. В 1808 г. он окончил институт, и Румовский тотчас определил его в Казанский университет магистром, поручив его особому вниманию Бартельса для подготовки к званию адъюнкта математики. Бартельс, в свою очередь, был сначала в восторге от даровитого ученика, дал попечителю о нем блестящий отзыв и предсказывал ему выдающуюся будущность на научном поприще. Однако ожидания Румовского и Бартельса не сбылись. Никольский скоро стал на путь административно-практической деятельности и сделал в дальнейшем крупную, — чтобы не сказать блестящую, — карьеру администратора. На научном же поприще он не выдвинулся, а по своей неразборчивости в средствах и неприкрытому карьеризму оставил о себе мало приятные воспоминания в Казанском университете. Однако в первое время он старался приноравливаться к настроениям своих ближайших товарищей и преподавание вел с успехом. О дальнейшей его деятельности нам не раз придется говорить. С присоединением к пяти штатным преподавателям физико-математических наук магистров Лобачевского и Симонова образовался уже далеко не заурядный коллектив преподавателей физико-математических наук. Если на других отделениях дело обстояло не столь благоприятно, то и на них во всяком случае возникал вопрос об организации соответствующих факультетов, и в 1812 г. были приняты меры в этом направлении. Официальное оформление факультетов временно задерживалось: началась Отечественная война, администрация и общество были захвачены более актуальными, насущными интересами. Эвакуация Москвы привела в Казань ряд учреждений, занявших помещения; ожидался даже приезд Московского университета; не время было заниматься коренной реорганизацией Казанского университета. Однако событие, очень важное для Казанского университета, направило его жизнь на новый путь: в июле 1812 г. скончался С. Я. Румовский. Попечителем Казанского учебного округа был назначен М. А. Салтыков, представлявший во многих отношениях полную противоположность Румовскому. Это был человек знатного происхождения, камергер двора, с большим влиянием, не ученый, конечно, но вполне прогрессивного образа мыслей и искренне желавший служить делу широкого развития просвещения в России. Он был в расцвете сил (ко времени назначения ему исполнилось 43 года) и решил поселиться в Казани, чтобы на месте руководить округом и университетом. «Со дня на день ждем приезда нового попечителя,— писал И. И. Литтров в том же письме от 23 февраля 1813 г., о котором мы уже упоминали выше,— и с его приездом для нас, по-видимому, взойдет лучшее солнце, светлое сияние которого я хочу приветствовать». И в этих надеждах он не был обманут. Салтыков был человеком самостоятельным, отнюдь не склонным слепо подчиняться чьему-либо влиянию. Немедленно после его вступления в исполнение обязанностей на него начался нажим с двух сторон: Яковкина, официального руководителя университета, и Броннера, человека, связанного с прежним попечителем и теперь откровенно говорившего от имени профессорской коллегии, хотя последняя далеко не отличалась единодушием. Приехав в Казань, Салтыков воочию убедился, какой глубокий вред причинил университету Яковкин своим самовластным управлением, в какое дурное состояние он привел его учреждения и помещения, как он запутал его делопроизводство и даже финансы, а главное, какое развращающее влияние он имел на профессорскую коллегию, которую сознательно раскалывал в своих интересах. Салтыков уяснил себе, что мало было устранить Яковкина от управления университетом,— нужно было ввести университет в те нормы, которые были предначертаны уставом. Прежде всего давно было необходимо установить полную автономию университета, который по-прежнему управлялся общим советом с гимназией. Разделение это было не в интересах Яковкина, и этого было достаточно, чтобы университет существовал «при гимназии». Об этом с полной откровенностью говорит даже сторонник Яковкина, преподаватель гимназии Владимиров в своем труде, посвященном истории Казанской гимназии: «Румовский с полной готовностью старался удовлетворить всем желаниям Яковкина по управлению университетом и гимназией, и вот, конечно, причина, почему при жизни Румовского не был открыт университет с совершенным отделением от него гимназии, чрез что, конечно, Яковкин должен был лишиться звания инспектора студентов университета и многих выгод по службе»2. Салтыков уяснил себе все это, добился «полного открытия» и независимости Казанского университета; это было главной его заслугой. По его представлению совет университета был выделен из объединения с советом гимназии, были четко организованы факультеты, по которым и составлялся теперь план преподавания. Уже в заседании совета 4 сентября 1813 г. состоялись выборы всех должностных лиц; ректором университета был избран профессор анатомии И. О. Браун, деканом физико-математического факультета М. Ф. Бартельс. Казанский университет зажил полной жизнью высшего учебного заведения. Отнюдь нельзя сказать, чтобы жизнь эта протекала вполне благополучно. Слишком еще свежи были традиции Яковкина, слишком глубоко созданные им формы жизни университета внедрились во все стороны его существования. Университет разъедала борьба группировок, и среди них немецкая партия, к которой, впрочем, отнюдь не принадлежали математики — учителя Лобачевского, имела большое и нередко вредное влияние. Но при всем том в жизни университета это была полоса большого подъема. На физико-математическом факультете к прежнему его составу, как уже сказано, в начале 1814 г. присоединились Лобачевский и Симонов. Нужно сказать, что состав преподавателей на физико-математическом факультете был превосходный и, что важнее всего, на этом факультете не было группировок. Не все стояли на одинаковой академической и моральной высоте, но тон задавали Бартельс и Броннер — люди, чрезвычайно добросовестно относившиеся к своим обязанностям, выдающиеся педагоги, искренне преданные интересам университета. Физико-математическая школа Казанского университета вступила в период первого расцвета своей педагогической деятельности. В этой школе рос Лобачевский. Из талантливого магистра, подававшего надежды, вырабатывался серьезный преподаватель, самостоятельно мысливший, много работавший, неустанно думавший над тем, что ему приходилось преподавать, и это дало плоды не только педагогического, но и научного значения. С момента назначения адъюнктом Лобачевский читал ответственные курсы студентам: элементарную математику (арифметику, алгебру, геометрию, тригонометрию, плоскую и сферическую), теорию чисел, дифференциальное и интегральное исчисления. По университетским правилам того времени требовалось, чтобы профессор указывал сочинения, «по которым он читает каждый курс», т. е. которые могут служить студентам пособиями для его усвоения. Если профессор составлял курс самостоятельно, то ему вменялось в обязанность письменно его излагать, хотя бы в виде конспектов; в обозрении преподавания в этом случае отмечалось, что профессор читал «по своим тетрадям». Курс элементарной математики имел в ту пору в университете большое значение, потому что подготовка, с которой студенты приходили в университет, была очень слаба. Лекции по различным разделам этого курса Лобачевский всегда читал «по своим тетрадям». По-видимому, именно эти курсы служили для Лобачевского предметом особенно тщательной разработки, наводили его на размышления об обработке основ математики. Эти курсы, вероятно, и привели Лобачевского к составлению двух учебных руководств — «Геометрия» и «Алгебра или вычисление конечных», мы к ним придем ниже. Курс теории чисел Лобачевский читал по Гауссу («Disquisitiones arithmeticae») и Лежандру («Essai sur la theorie des nombres»); это были свежие сочинения, бывшие в то время в большом ходу. Наконец, основы анализа Лобачевский, по собственным его указаниям, читал по Лакруа и Монжу. О книге Лакруа нам уже приходилось выше упоминать (стр. 43). Это был доступный курс, пользовавшийся большим распространением не только в Германии, но и во всей Европе. Что касается Монжа, то руководства по анализу этот геометр не издавал. По-видимому, речь идет о его курсе приложений анализа геометрии3. Нужно, однако, сказать, что это сочинение было мало доступно студентам, в особенности при той подготовке, которую они в то время имели.

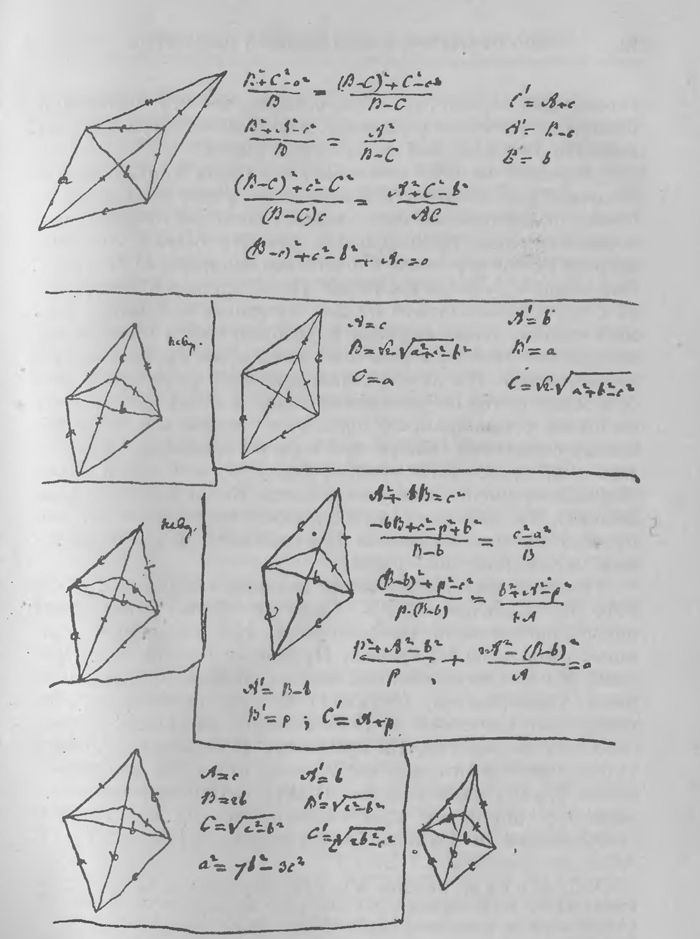

Страница из черновых рукописей Н. И. Лобачевского по геометрии. Обращает на себя внимание, что среди книг, которые Бартельс рекомендовал Лобачевскому, а этот последний — своим студентам, не было вовсе сочинений Эйлера, которые в качестве руководств по анализу были в то время широко распространены и очень высоко ценились4. Эйлер был членом русской Академии Наук, провел в Петербурге с перерывами свыше 30 лет, традиции его были в нашей столице очень сильны, и учебные книги этого великого математика но могли быть незнакомы преподавателю университета. Но не случайно, конечно, Бартельс и Лобачевский почти не упоминают о них в своих проспектах: по своим установкам, по подходу к учению о бесконечно малых сочинения Эйлера при всем их значении были для них уже пройденным этапом; Бартельс, а с ним и Лобачевский принадлежали уже к школе Коши и Гаусса, а не Эйлера. Это выясняет многое в самой постановке тех вопросов, которые занимали Лобачевского, в том их решении, к которому он пришел. В адъюнктах Лобачевский оставался недолго: 7 июля 1816 г. Лобачевский и Симонов были утверждены экстраординарными профессорами. Это произошло, однако, отнюдь не без трений. Проживая постоянно в Казани, М. А. Салтыков имел личное общение с профессорами университета, составил себе о них отчетливое представление. Симонова и Лобачевского он очень ценил, особенно последнего. Он пригласил Лобачевского давать уроки своим детям, и в возмещение этого сам занимался с ним французским языком. В 1816 г. Салтыков написал министру народного просвещения, что по его мнению Лобачевский и Симонов заслуживают производства в экстраординарные профессора. Министр ответил, что он не преминет их утвердить, если они, согласно уставу, пройдут в совете но баллотировке, и советовал Салтыкову предложить это университету. Салтыков сообщил об этом ректору, который и внес это предложение в совет. К удивлению Салтыкова, совет не согласился баллотировать представленных ему адъюнктов к повышению их в профессора. В происходивших прениях некоторые члены совета указывали, что по уставу из числа адъюнктов следует четырех производить в профессора; между тем четыре адъюнкта уже получили звание профессора. Другие возражали, что этим параграфом устава не возбранено предоставлять это звание большему числу адъюнктов. Казалось бы, что высшей администрации, а не совету надлежало быть на страже того, чтобы не назначать лишних профессоров; усердие членов совета производит странное впечатление. Входить здесь в перипетии этого спора нецелесообразно. Важно то, что совет постановил непосредственно запросить министра, можно ли эту баллотировку произвести. Три профессора (в том числе и Кондырев, теперь, по-видимому, уже примирившийся с Лобачевским) остались по этому вопросу при особом мнении; в особом мнении Кондырева было указано, что один из профессоров математики называл даже Лобачевского гением. Салтыков, который предварительно сообщил совету, что министр не возражает против баллотировки представленных лиц, счел себя глубоко обиженным, рассматривал этот акт совета как интригу против него. «Возможно, — писал он по этому поводу Броннеру,— что мое расположение к Симонову и Лобачевскому побудило меня оказать им преимущество по отношению к их сотоварищам; но, как я Вам уже сказал, я руководствовался ве только рекомендацией Литтрова и Бартельса, но почти всех профессоров; и затем в течение трех лет я сам смог убедиться в том, что эти два лица заслужили это исключение»5. Он написал министру, что его честь будет оскорблена, если министр не утвердит этих лиц непосредственно по его представлению без баллотировки и помимо участия совета. Министр с этим согласился, и 7 июля 1816 г. Лобачевский и Симонов были утверждены в звании экстраординарных профессоров. Не подлежит сомнению, что по существу дела попечитель и министр были правы. Но формально права совета были нарушены; отношения между советом университета и попечителем обострились и продолжали оставаться напряженными до самого увольнения Салтыкова в сентябре 1818 г. «Ко всем этим неприятностям,— рассказывает Янишевский,— часто вредившим университету, присоединялись еще не перестававшие с давних пор ссоры между профессорами, ссоры, достигшие в это время до скандальных размеров: многие профессоры немцы так перессорились между собой, что не хотели даже вместе присутствовать в факультетах, в комитетах и проч. и беспрестанно подавали в Совет жалобы друг на друга самого неприличного содержания; протоколы Совета переполнены множеством дел по этим жалобам, где были выведены на сцену жены, дочери, кухарки профессоров и разоблачены самые сокровенные семейные дела. К этому надо присоединить, что Совет совершенно упустил из виду учебно-вспомогательные заведения университета: библиотека была в крайнем беспорядке, кабинеты в запустении и не имели ни каталогов, ни описей даже того скудного имущества, которое было у них». Работа Лобачевского с переходом его в профессора мало изменилась; он читал те же курсы, заменяя иногда Никольского и Симонова. Он не отрывался от своих научных занятий. Осложнений в работе Лобачевского в эту пору еще не было. Однако период сравнительно спокойной жизни университета вообще, и математической группы в частности, продолжался недолго — всего пять лет. Но на эти именно годы падают первые замыслы Лобачевского, относящиеся к обоснованию геометрии. Вряд ли может подлежать сомнению, что они были связаны с курсом элементарной геометрии, которую он читал. В 1819 г. по поручению министерства была произведена ревизия деятельности Казанского университета. М. Л. Магницкий, производивший эту роковую для университета ревизию, затребовал, между прочим, сведения о сочинениях, изданных членами университета, и о хранящихся у них рукописях. В представленном ему перечне имеется следующая запись6: «П. э. профессор7 чистой математики Н. И. Лобачевский сочинил основание геометрии и несколько рассуждений о высшей математике, которые еще не изданы». Обстоятельства суровой ревизии были таковы, что допустить какую бы то ни было неосторожность или неточность в представленных сведениях вряд ли было возможно. Нужно поэтому считать совершенно достоверным, что весной 1819 г. у Лобачевского была рукопись составленного им сочинения «Основание геометрии». Но никаких сведений о содержании и характере этого сочинения, а также о дальнейшей судьбе его мы не имеем. Что же это могло быть за произведение? Прежде всего здесь возникает вопрос, был ли это первоначальный вариант «Геометрии», учебника, представленного Лобачевским к напечатанию в 1823 г., или рассуждение об обосновании геометрии? Первое предположение более вероятно по следующим соображениям. Термин «основания геометрии» в смысле рассуждений о логическом ее обосновании имеет как у нас, так и на Западе гораздо более позднее происхождение. Сам Лобачевский нигде в своих сочинениях не пользуется этим термином в таком его значении. Между тем учебные руководства, содержавшие начала различных наук, в то время систематически получали название «Основания». Так, многочисленные учебные руководства академика С. Е. Гурьева все неизменно носят название «оснований» («Основания арифметики», «Основания геометрии», «Основания механики», «Основания дифференциального исчисления» и т. д.). Учебник математики Н. И. Фусса имеет заголовок «Начальные основания чистой математики». Русский перевод учебника Кестнера также носит название «Начальные основания математики». Таких примеров можно было бы привести еще много. Нужно поэтому считать достоверным, что уже в начале 1819 г. у Лобачевского была рукопись составленного им сочинения, которое содержало изложение основных начал геометрии. То обстоятельство, что сочинение, представленное им к напечатанию в 1823 г., носило несколько иное название — «Геометрия», заставляет думать, что оно было значительно переработано. На этом учебнике нам придется остановиться подробнее (гл. VIII—X). Здесь же отметим только, что построение его очень существенно отличается от обычной структуры курса элементарно!! геометрии. Не подлежит поэтому сомнению, что в молодые годы Лобачевский уже размышлял над вопросом о построении курса геометрии и склонялся к мысли, что оно нуждается в коренном преобразовании. 1Об этом он, впрочем, в своей просьбе об отпуске не упоминает. 2В. Владимиров. Историческая записка, ч. 2, отд. 2. 3G. Моngе. Feuilles d’analyse appliqu6e a la geometrie. Paris, 1795. Курс лекций, из которого выработалось сочинение «Application de 1’analyse a la geometrie», ныне вышедшее в русском переводе. 4L. Euler. Introductio in analyse a la infinitorum. Lausannae, 7748 5Модзалевский. Лобачевским, стр. 74. 6Подлинник перечня, представленного Магницкому, хранится в архиве Казанского университета; «Дело попечителя Казанского округа» за 1819 г., № 1, лл. 223—235 и 238. 7Публичный экстраординарный профессор. |

загрузка...