Глава V Седьмой город – греческий и римский Илион

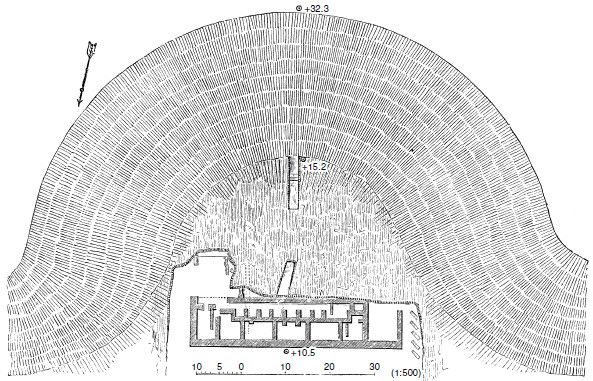

§ I. Постройки и найденные в них предметы Поскольку я описываю нашу работу в Трое в 1882 году в порядке древности поселений, теперь, в последнюю очередь, я приступаю к руинам Илиона, хотя, так как наши работы начались с вершины холма Гиссарлык, это, естественно, были первые слои, которые мы раскопали и изучили. Как уже говорилось выше, во время раскопок на северном склоне (в месте, помеченном самой северной буквой V на плане I в «Илионе») я обнаружил весьма замечательный угол стены. Он возвышается над равниной примерно на шесть метров и состоит из больших, хорошо обтесанных блоков из ракушечного известняка, соединенных без какого– либо связующего материала. Очевидно, эта постройка относится к македонскому времени, и возможно, она составляла часть большой защитной стены, которую Лисимах построил для Илиона. Стены состоят из перемежающихся высоких и низких слоев каменной кладки, которые снаружи отделаны рустами. Представляется, что все наиболее древние здания здесь, за исключением большого храма Афины, построенного Лисимахом, состоят из ракушечного материала, в то время как постройки римской эпохи по большей части мраморные с фундаментами из мягкого известняка.

Римская стена сохранилась лучше, и мы смогли проследить ее практически повсюду, по меньшей мере в общих чертах, как на акрополе, так и в нижнем городе (см. план VIII в этой работе).

На рис. 99 показан вход в большую северо-восточную траншею, с углом римской стены на переднем плане и крепостной стеной пятого города на заднем плане. Каждый видимый камень последней несет пометки из каменоломни, состоящие из одной буквы. Однако на больших камнях фундамента зданий эти пометки более сложны. Я даю здесь несколько примеров:

. На основе всех этих характеристик мои архитекторы могли с уверенностью заключить, что этот храм был построен не ранее IV века до н. э.; и, следовательно, он не может быть тем самым храмом, который здесь видел Ксеркс. Нам не удалось точно определить местоположение этого храма на акрополе, поскольку среди всех фундаментов, которые мы нашли, ни один ему не соответствует. Принадлежащие ему скульптурные блоки были использованы в различных стенах, а также в фундаменте более позднего портика.

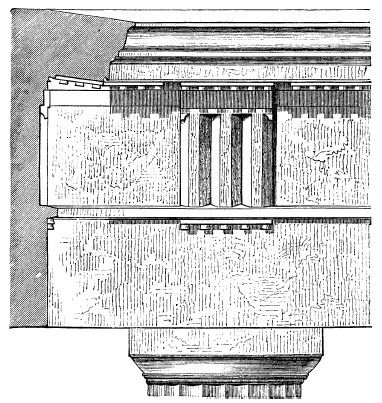

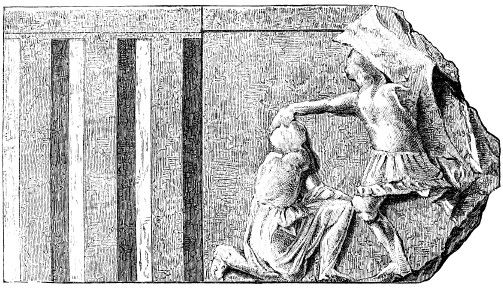

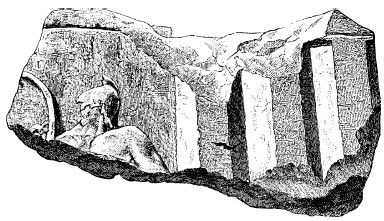

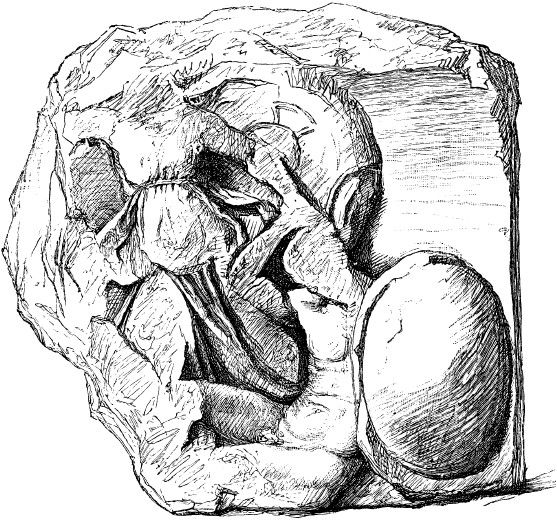

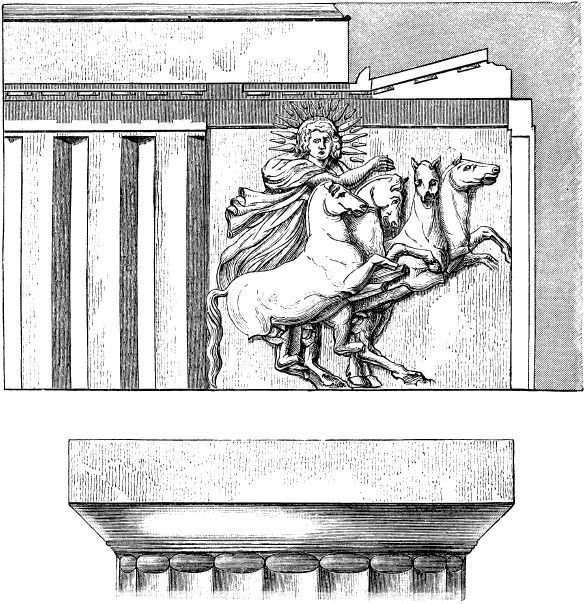

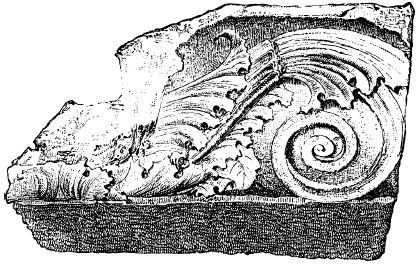

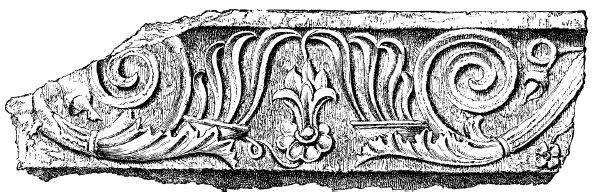

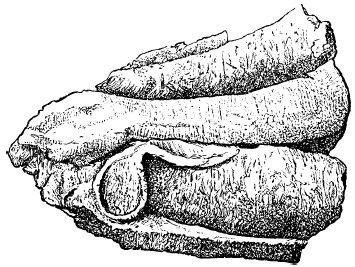

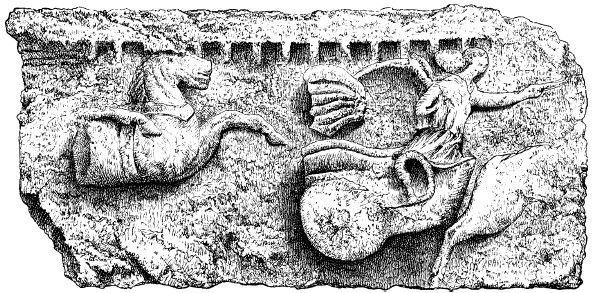

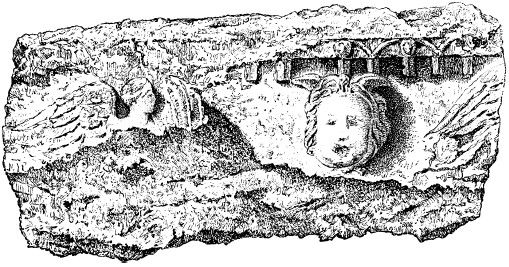

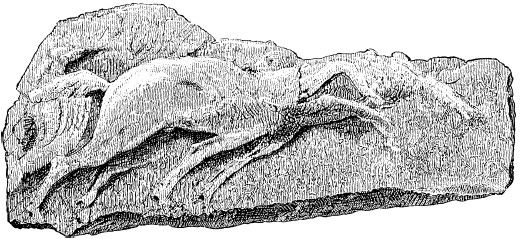

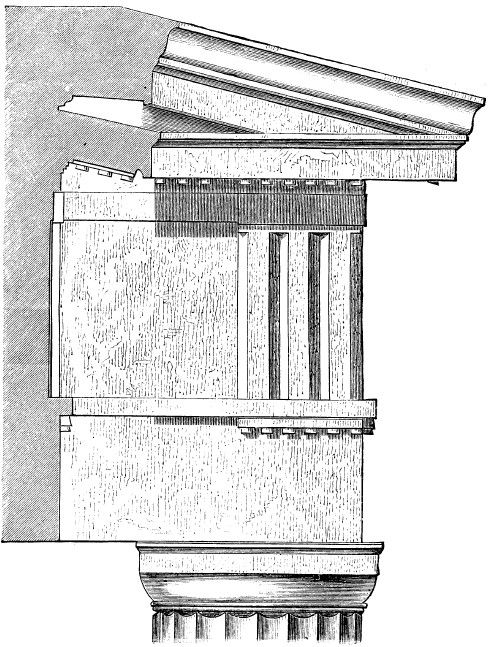

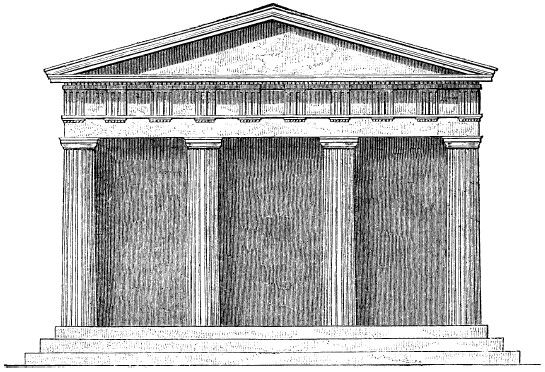

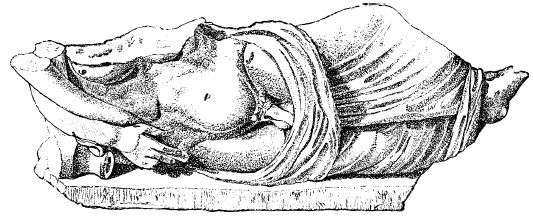

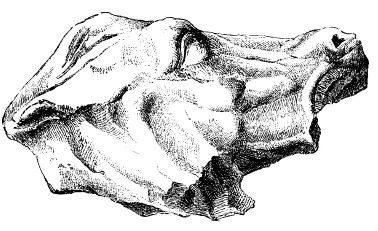

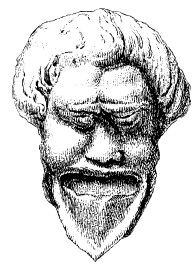

Древнейшим из всех других поздних построек является очень большой дорический храм из белого мрамора, к которому относится прекрасная метопа, изображающая Феба Аполлона на колеснице Солнца[280], обнаруженная мною одиннадцать лет назад и украшающая ныне Шлимановский музей в Берлине, а также изуродованная метопа, которую я воспроизвожу здесь на рис. 105. Эта последняя относится к македонскому времени и, судя по всему, веками была оставлена на милость погоды, поскольку сильно истерта и повреждена, однако на ней нетрудно разглядеть воина, держащего упавшего на колени человека за волосы и, очевидно, собирающегося ударить его поднятой рукой. Я также с большой долей вероятности отношу к этому храму фрагмент другой метопы, которая веками служила надгробным камнем на древнем турецком кладбище в Кум-Кей, откуда мы унесли ее, чтобы обогатить Шлимановский музей в Берлине. Как можно видеть на рис. 106, она, видимо, изображает мужчину, поддерживающего падающего человека, видимо женщину. Эта скульптура великолепна и определенно принадлежит к македонскому периоду. Далее на рис. 107 я привожу гравюру другого фрагмента метопы, которая также веками стояла как надгробный камень на старом кладбище в Кум-Кей и которую я также с большой долей вероятности отношу к большому дорическому храму, тем более что она также принадлежит к македонскому периоду. Она изображает воина в шлеме со щитом, который держит какой-то другой воин; от второго осталась лишь рука. . На основе всех этих характеристик мои архитекторы могли с уверенностью заключить, что этот храм был построен не ранее IV века до н. э.; и, следовательно, он не может быть тем самым храмом, который здесь видел Ксеркс. Нам не удалось точно определить местоположение этого храма на акрополе, поскольку среди всех фундаментов, которые мы нашли, ни один ему не соответствует. Принадлежащие ему скульптурные блоки были использованы в различных стенах, а также в фундаменте более позднего портика.

Древнейшим из всех других поздних построек является очень большой дорический храм из белого мрамора, к которому относится прекрасная метопа, изображающая Феба Аполлона на колеснице Солнца[280], обнаруженная мною одиннадцать лет назад и украшающая ныне Шлимановский музей в Берлине, а также изуродованная метопа, которую я воспроизвожу здесь на рис. 105. Эта последняя относится к македонскому времени и, судя по всему, веками была оставлена на милость погоды, поскольку сильно истерта и повреждена, однако на ней нетрудно разглядеть воина, держащего упавшего на колени человека за волосы и, очевидно, собирающегося ударить его поднятой рукой. Я также с большой долей вероятности отношу к этому храму фрагмент другой метопы, которая веками служила надгробным камнем на древнем турецком кладбище в Кум-Кей, откуда мы унесли ее, чтобы обогатить Шлимановский музей в Берлине. Как можно видеть на рис. 106, она, видимо, изображает мужчину, поддерживающего падающего человека, видимо женщину. Эта скульптура великолепна и определенно принадлежит к македонскому периоду. Далее на рис. 107 я привожу гравюру другого фрагмента метопы, которая также веками стояла как надгробный камень на старом кладбище в Кум-Кей и которую я также с большой долей вероятности отношу к большому дорическому храму, тем более что она также принадлежит к македонскому периоду. Она изображает воина в шлеме со щитом, который держит какой-то другой воин; от второго осталась лишь рука.

§ II. Геммы и монеты, обнаруженные в Илионе В траншеях я нашел пять гемм, но ни одна из них не имеет большой художественной ценности. Г-н Ахиллес Постолаккас с определенностью относит три наиболее замечательные из них к римскому времени и говорит о них следующее:

«Одна из них сделана из корнелиана и представляет собою Диоскуров, каждый из которых держит копье и короткий меч, у каждого над головой звезда. Другой камень изображает кадуцей между двумя рогами изобилия – символ римского сената. Третья – имитация аметиста из стеклянной пасты, на котором вырезана Муза. Четвертая гемма, также из стеклянной пасты, в изящной инталии показывает сидящего на троне Юпитера с копьем в правой руке, на его левой ладони – маленькая Ника, у ног его – орел».

Это же друг любезно привлек мое внимание к следующему пассажу Плиния (Естественная история. XXXVII. 5): «Коллекцию гемм (то, что называют иностранным словом «дактилотека») первым завел в Риме пасынок Суллы Скавр. Долго никакой другой и не было, пока Помпей Великий не подарил ту, что была в собственности царя Митридата, среди других даров Капитолию, что подтверждает Марк Варрон и другие авторы того времени; она значительно превосходила коллекцию Скавра. По тому же примеру диктатор Цезарь посвятил храму Венеры-Прародительницы шесть дактилотек; Марцелл, сын Октавии, – одну храму Аполлона Палатинского».

Г-н Постолаккас также напомнил мне о резной гемме, которая украшала перстень Помпея Великого и которая, согласно Плутарху[285], изображала льва с мечом, но согласно Диону Кассию[286] – три трофея; позднейший историк добавляет, что по какой-то случайности у Суллы было такое же кольцо с печаткой.

Опять я обнаружил большое количество монет и приобрел много других у пастухов, которые находили их на месте Илиона; большинство из них македонские и римские императорские монеты. Из хорошо сохранившихся монет самого Илиона было найдено сорок две, но все они бронзовые. В основном они принадлежат к типам, воспроизведенным в т. 2 «Илиона» на с. 345–352; новые типы описаны г-ном Постолаккасом следующим образом:

Автономные монеты Илиона

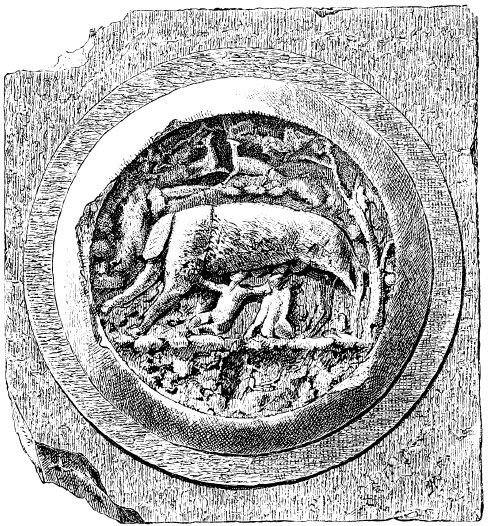

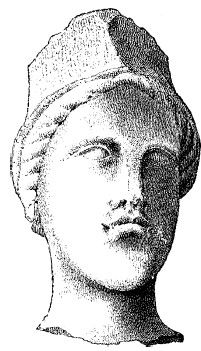

Их пятнадцать; на пяти из них с одной стороны изображена голова Паллады в левом и правом профиле, в шлеме с тремя гребнями; на другой стороне – стоящая Паллада, держащая на правом плече копье, в левой руке – веретено, с надписью IAI. На одной из этих монет присутствует пробирное клеймо со звездой. Из других десяти монет восемь совершенно такие же, с той единственной разницей, что голова Паллады на них повернута в три четверти. Эти пятнадцать монет относятся к македонскому периоду. Ко времени первого появления римлян в Малой Азии, видимо, относятся две другие автономные монеты, представляющие на одной стороне Гектора «спешащего» (festinans) и полностью вооруженного, в левой руке он держит копье и щит, в правой – факел, которым собирается поджечь греческие корабли; надпись – ?????; на другой стороне показана волчица, кормящая Ромула и Рема, с надписью IAI.

Римские императорские монеты

1 монета, изображающая на одной стороне стоящего Августа с надписью <..>; на другой стороне бюст Паллады с надписью <..>…

1 монета такая же, со стоящей Палладой, держащей копье и веретено.

1 монета с головой Августа на одной стороне, без легенды, на другой – Паллада Никефора «идущая» (gradiens) с легендой <..> и небольшой монограммой.

1 монета с головой Августа на одной стороне и с легендой ???; на другой – сова между двумя монограммами.

1 монета с бюстом и легендой Марка Аврелия; на другой стороне – Палладий с легендой ????-??.

1 монета с бюстом и легендой Коммода Цезаря; на другой стороне – Палладий с легендой ????-??.

1 медальон с бюстом и легендой Коммода и пробирной маркой с бюстом Паллады; на другой стороне – бюст Паллады в шлеме с эгидой; легенда стерта.

1 медальон, точно такой же, но поменьше, с легендой ???-Є??; пробирной марки нет.

1 медальон большой с бюстом и легендой Коммода и пробирной маркой с бюстом Паллады; на другой стороне мы видим волчицу, кормящую Ромула и Рема, с надписью ???-Є??; за волчицей – скала, на которой сидит птица.

1 монета с бюстом и легендой Коммода; на другой стороне стоящая Паллада Никефора с легендой ???Є??.

1 монета с бюстом и легендой Криспины; на другой стороне – волчица, кормящая Ромула и Рема, за животным – дерево с птицей.

1 монета с бюстом и легендой Юлии Домны; на другой стороне – Паллада Никефора, стоящая, с легендой IAI-G.QN.

1 монета с бюстом и легендой Юлии Домны; на другой стороне – Палладий с легендой IAI-E.QN.

1 монета с бюстом и легендой Каракаллы; на другой стороне он же, стоящий, в полном вооружении, как победоносный император, с легендой ???-Є??.

1 монета с бюстом и легендой Каракаллы; на другой стороне бюст Паллады в шлеме с легендой ???-Є??.

Монеты Александрии Троады

Двадцать бронзовых, хорошо сохранившихся.

1 монета с бюстом Аполлона в лавровом венке анфас; на другой стороне – без лаврового венка, с лирой и легендой

<..>

Это единственная монета македонского времени.

Из numi coloniae autonomi:

1 монета с бюстом олицетворенного города в короне с башенками и легендой [COL]-ALE-AVG и знамя с легендой

СО

AV

На другой стороне – Аполлон, стоящий на пьедестале и приносящий жертву на треножнике перед ним; в левой руке он держит лук.

1 монета с таким же бюстом города и легендой COL-TROAD и знаменем с буквами AV; на другой стороне орел, сидящий на голове быка с шеей и надписью CO-LAVGTRO.

1 монета с таким же бюстом и легендой AL-EX-TRO и знаменем с

СО

AV

Другая сторона имеет тот же тип, что и на предшествующей монете, с легендой CO-L-AV-TR.

4 монеты с таким же бюстом и легендой CO-ALEXTRO; на другой стороне волчица, кормящая Ромула и Рема, с легендой COLAVG-TRO.

Из numi coloniae imperatori:

1 монета с бюстом и легендой Септимия Севера, на другой стороне – волчица, кормящая Ромула и Рема, с легендой COLAVG-TRO AD.

1 монета с бюстом и легендой Каракаллы, который изображен очень молодым; на другой стороне треножник с легендой COL-AVG-TRO.

1 монета с бюстом и легендой Каракаллы; на другой стороне пасущаяся лошадь с надписью COLALEX-AVG.

1 монета с бюстом и легендой Александра Севера; на другой стороне – Аполлон, стоящий на пьедестале и держащий в правой руке патеру, а в левой лук, с легендой COLAVG-TROA.

1 монета с бюстом и легендой Волузиана; на другой стороне – орел на голове быка с шеей и легендой COL-AVGTRO.

2 монеты с бюстом и легендой Валериана Старшего; на другой стороне – тот же тип, что и на предыдущей, с легендой COLAVGO (sic) — TROA.

2 монеты с бюстом и легендой Валериана Старшего; на другой стороне – пасущаяся лошадь с легендой COLAVG-TRO.

1 монета с головой и легендой Галлиена; на другой стороне волчица, кормящая Ромула и Рема, с легендой COLAVG-TRO.

1 монета с бюстом и легендой Галлиена; на другой стороне – пасущаяся лошадь с легендой COLAV-TRO; за лошадью – дерево.

Из хорошо сохранившихся монет Сигея:

1 монета с головой Паллады почти анфас в шлеме с тремя гребнями; на другой стороне две совы с одной головой – это тип аттического диобола с легендой.

1 монета с такой же головой Паллады; на другой стороне стоящая сова, за которой в поле находится полумесяц; легенда.

1 монета с такой же головой Паллады; на другой стороне – стоящая сова без полумесяца, с легендой.

1 монета с той же головой Паллады; на другой стороне – стоящая сова со стоячим полумесяцем и легендой.

Из хорошо сохранившихся монет Тенедоса была только:

1 бронзовая монета с двойной головой, мужской и женской; на другой стороне – двойной топор, сова и гроздь винограда с легендой. Обычно считается, что двойная голова на монетах Тенедоса изображает Зевса и Геру, однако профессор Перси Гарднер (The Types of Greek Coins. Cambridge. 1883. P. 175) объясняет это иначе. Он пишет: «Аристотель (apud Steph. Byzant. s.v. Tenedos) впал в заблуждение, полагая, что этот тип возник из декрета царя Тенедоса, наказывавшего прелюбодеяние смертью. Однако он, профессор Гарднер, считает более вероятным мнение Франсуа Ленормана: двойная голова изображает диморфного или андрогинного Диониса.

Кроме того, были найдены: 1 монета Тиатиры в Лидии, 1 – Париона, 1 – Пергама, 1 – Teoca, 1 – Пантикапея и множество монет самой Греции, среди последних – одна монета Итаки, изображающая с одной стороны голову Одиссея во фригийском колпаке, с другой – петуха с надписью. Из неазиатских римских монет было найдено более ста.

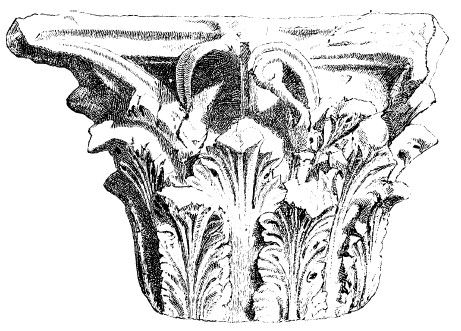

Мы собрали по меньшей мере двенадцать монет монастырей; и, поскольку подобные монеты пастухи часто подбирают на месте Илиона, теперь я твердо уверен в том, что в Средние века здесь находился монастырь и что даже утверждение Константина Багрянородного[287], который называет Илион «епископством», могло относиться к части илионского акрополя. В этом меня еще больше убеждает то, что мои архитекторы нашли на акрополе фундаменты зданий, в которых вместо обычных камней были использованы капители большого дорического храма Афины. Едва ли мы можем считать, что такой акт вандализма мог бы быть совершен уже в конце IV столетия; он должен был произойти позже. На существование здесь какого-то поселения, по крайней мере в раннем Средневековье, определенно указывает ров шириной 6 метров и глубиной 2,5 метра, который мы нашли в северо-восточном углу акрополя и который, видимо, окружал крепость, стоявшую здесь в Средние века; но этот форт должен был быть очень маленьким, поскольку мои архитекторы нашли, что пространство, окруженное этим фортом, занимает от силы одну восьмую часть акрополя. Ров полностью занесен речным песком, что определенно доказывает, что во время существования форта большой римский акведук, по которому вода поступала в Илион с верховьев Фимбрия, все еще использовался. Еще можно видеть большую арку этого акведука, которая пересекает Фимбрий примерно в трех милях выше места его слияния со Скамандром. На поверхности песка или на небольшой глубине в нем мы нашли множество мраморных фрагментов зданий акрополя, и из этого мы сделали вывод, что, скорее всего, ров уже был заполнен в то время, когда разрушались храмы.

Но хотя святилища и другие большие здания все еще существовали здесь в V веке н. э. и здесь мог быть монастырь и, может быть, даже епископство с небольшим фортом на акрополе и в более позднее время, сам город Илион, видимо, был заброшен и лежал в руинах, когда его посетила императрица Евдоксия (421–444 н. э.), супруга Феодосия II. В своей «Ионии» она жалуется: «Илий, град между Идой и морем, град, некогда столь великолепный, он заслуживает того, чтобы мы проливали над ним слезы, ибо он настолько разрушен, что даже фундаментов от него не осталось. Об этом свидетельствует та, что видела это, чтобы говорить согласно Евангелию». Однако опять-таки может быть и так, особенно потому, что Евдоксия называет город не «Илионом», а «Илием», что она имеет в виду только исчезновение города, описанного Гомером[288], ибо она знала Гомера так хорошо, что смогла даже написать «Жизнь Иисуса Христа» гомеровскими гекзаметрами.

§ III. Греческие и латинские надписи Илиона I. На стеле из белого мрамора длиной 0,79 метра, с шириной верха 0,445 миллиметра и шириной низа 0,48 миллиметра, толщиной 0,085 миллиметра, обнаруженной в акрополе Илиона, примерно 0,60 м глубже поверхности:

<..>

Двое братьев, упомянутых в этой надписи, Харонг и Никасидик, имеют имена, которые встречаются здесь в первый раз. Можно обратить внимание на правописание слова ??N?AN??N?IN. Судя по форме букв, эту надпись можно отнести к III веку до н. э.

II. На табличке из белого мрамора, обнаруженной на акрополе Илиона, примерно 0,5 метра ниже поверхности. Длина таблички – 0,31 метра, ширина – от 0,22 до 0,24 метра, толщина – 0,1 метра. На ней мы читаем следующую надпись, начало которой утрачено, начала строчек также утрачены.

<..>

Надпись интересна тем, что она упоминает «иерономов», или распорядителей святилища Афины Илионской. Имя Док встречается здесь в первый раз. Надпись можно отнести к III веку до н. э.

III. Фрагмент белой мраморной стелы, обнаруженной на акрополе Илиона, примерно в 1 метре под поверхностью:

<..>

Надпись, видимо, относится к III веку до н. э.

IV. Пьедестал статуи из белого мрамора, найденной на глубине менее 1 метра ниже поверхности на акрополе Илиона, со следующей надписью:

<..>

Имя Киссофан новое. Формы букв показывают, что надпись, видимо, относится ко II веку до н. э.

V. Пьедестал статуи из белого мрамора, найденный на акрополе Илиона вблизи поверхности, со следующей надписью:

<..>

Из надписи (которая, судя по начертанию букв, относится к I веку до н. э.) следует, что на пьедестале, на котором она выгравирована, стояла статуи Мелитии, дочери Апеллея (имя, которое здесь встречается в первый раз), илионки, внучки Лисания, который отличился усердием на службе богине. Надпись дает еще одно подтверждение факту, о котором свидетельствует надпись, опубликованная мною в т. 2 «Илиона» на с. 335–338: существовал ??????, или союз городов, расположенный между Пропонтидой и Адрамитским заливом, и, как отмечает Дройзен[289]касательно последней надписи, она, таким образом, объясняет многие уже известные надписи: «По словам Страбона (XIII, 593), так называемый Илион, на месте которого лежит теперь деревня Гиссарлык, был до прибытия Александра деревней с небольшим и бедным храмом Афины Илионской; там Александр отпраздновал нечто вроде торжественного освящения своего похода в Азию и приказал украсить храм обетными дарами, обратить это селение в город и выстроить его «и объявить независимым и свободным от податей». Позднее, после падения персидского царства, он еще более расширяет свой первоначальный проект, как это говорит Страбон: «…отправил туда благосклонное послание, обещая построить великий город, сделать храм знаменитым и учредить священные игры». Затем следует перечисление того, что сделали для нового города Лисимах и Антигон.

Так как Илион сделался городом только благодаря Александру, то союз городов, центр которого он составляет, не может относиться к предшествовавшей эпохе, но должен быть основан им; из нашей надписи, строка 9 (с. 335–338 в «Илионе»), – где Антигон не называется басилевсом, которым он становится в строке 24, – мы можем заключить, что этот союз существовал уже ранее 306 года. Если Александр предложил греческим городам этой освобожденной им области соединиться в <..>вместо того, чтобы вступить в <..> эллинов, синедрион которого находился в Коринфе, то это является важным моментом в государственно-правовых отношениях царства Александра.

Предложение жителя Лампсака, сообщаемое в конце надписи, позволяет нам заключить, что Лампсак входил в состав союза точно так же, как Гаргара на Адрамитском заливе, из этого мы можем заключить, что лежавшие между этими двумя пунктами города, а именно Александрия в Троаде, тоже принадлежали к ??????.

«На то, что эти города были или должны были быть вольными городами, указывает упоминаемая в строке 24 депутация «к царю (Антигону) относительно свободы городов, объединенных в союз для жертвоприношений и всеобщих собраний». Следовательно, синедрион этих городов должен был ведать не только религиозными празднествами в Илионе и учрежденными там играми, но вмешивался также и в политические дела объединенных городов».

VI. На фрагменте мрамора 0,35 метра в высоту и 0,65 метра в ширину, обнаруженном на Бунарбаши, но, несомненно, привезенном туда с Илиона:

<..>

Эта надпись, насколько мы можем судить по формам букв, принадлежит, возможно, ко II веку н. э. Имя Евтидия встречается здесь в первый раз.

VII. На верхней части пьедестала статуи, открытой на Гиссарлыке:

<..>

Публий Ведий Поллион упоминается в надписи, обнаруженной на афинском Акрополе и опубликованной в Boekh, C.I.G. 366. Он был другом Августа и славился своей роскошью (Тацит. Анналы, I, 10).

VIII. На куске базальта, открытом на акрополе Илиона:

<..>

В первой строке, возможно, следует читать EIKONA.

IX. Небольшая белая мраморная колонна грубой работы, обнаруженная в театре Илиона на глубине около 1 метра, высотой 0,25 метра, верхний диаметр – 0,125 метра, нижний диаметр – 0,145 метра, со следующей надписью:

<..>

Я могу добавить, что Сатрии – это римская семья и что некий Луций Сатрий Абаскант упоминается у Плиния Младшего (Письма, X. 6): его рекомендовал писателю император Траян. Начертание букв в надписи, однако, показывает, что она, скорее всего, относится к более позднему времени.

X. Фрагмент пластины из белого мрамора, обнаруженный на северном склоне холма акрополя Илиона:

<..>

Начертание букв заставляет нас отнести эту надпись к I или II веку н. э.

XI. Фрагмент из белого мрамора, обнаруженный на северном склоне холма акрополя Илиона, содержит слово

<..>

окруженное лавровым венком.

XII. Табличка из белого мрамора, обнаруженная в театре Илиона на глубине около 1 метра, длина ее – 0,4 метра при ширине 0,26 и толщине 0,04 метра, левый край отбит:

. . <..>

Начертание букв позволяет нас отнести эту надпись к II или III веку н. э.

XIII. Вотивная табличка из белого мрамора с двумя рельефными ушами, обнаруженная в театре Илиона на глубине около 1 метра. На ней неоконченная надпись:

<..>

Очевидно, она была сделана позднее начала христианской эры.

XIV. Пьедестал из белого мрамора высотой 0,9 метра, шириной 0,53 метра обнаружен на турецком кладбище Халил-Кей. Надпись следующая:

<..>

Эта надпись неправильно скопирована и объяснена у Бека (Boekh. C.I.G. № 3632). Он не видел правой буквы, которая представляет собой очень обычное Г, и прочел A?ATP?H; в греческом языке такого слова нет, и перевел он его, как ни странно, как «жизнь на чужбине». <..>– это личное имя, в то время как Бек считает, что <..> – это причастие от ????, глагола, который он находит только у очень поздних писателей вместо классического ?????. Бек не увидел I и второго A в конце первой строки и просто предположил, что они там есть. Его четвертая ошибка состоит в том, что в своей копии он читает ???????, что он вынужден исправить на ???????, в то время как в оригинале стоит O. Перевод: «Моя родина, земля Илиона, хранит меня, Гатона, скрывая в своих гробницах одного из сильнейших людей Греции» (буквально «греческой силы»). Гатон – это совершенно новое имя, которое раньше нигде не встречалось. Читатель заметит, что формы слов, использованные в этой надписи, не ионийские: таким образом, мы имеем <..> вместо вместо <..> A вместо <..>. С другой стороны, хиатус ME???A?A?A показывает, что эта фраза взята из древней эпической поэзии Греции, в которой слово ???A? все еще сохранило свою первоначальную дигамму[290]*.

XV. Вокруг базы из белого известнякового камня высотой 1,41 метра, 0,6 в диаметре, обнаруженной на турецком кладбище Халил-Кей, имеется следующая надпись из девятнадцати строчек:

<..>

В C.I.G. нет другой надписи, которая давала бы такие подробности о родственных связях Антонии, которая, как здесь говорится (и как это было в действительности), была племянницей Августа, супругой Друза Клавдия, брата императора Тиберия, и матерью Германика Цезаря и Тиберия Клавдия Германика, а также Ливии (Ливии Младшей, в тексте ?E?B?A); надпись именует богиню Афродиту принадлежащей к племени Анхиза. Поскольку Ливия Младшая родилась в 9 году до н. э. и умерла в 31 году н. э., то мы можем быть уверены, что эта надпись относится к началу I века н. э. Что касается букв, то можно отметить, что в середине надписи происходит замечательное изменение в начертании ?, E и ?.

XVI. На карнизе белой мраморной базы на турецком кладбище Халил-Кей, высота которого составляет 0,89 метра, ширина в верхней части – 0,31 метра, в нижней 0,36 метра, толщина – 0,32 метра:

<..>

Под карнизом – следы еще трех строк, возможно, составлявших часть более древней надписи, которая была стерта и заменена тремя строками на карнизе. Начертание букв показывает, что надпись позднее рубежа нашей эры.

XVII. Фрагмент дорического архитрава из белого мрамора на турецком кладбище Халил-Кей, со следующей надписью:

<..>

Буквы огромные, каждая высотой 1,2 метра.

XVIII. Табличка из белого мрамора на том же кладбище, длиной 0,52 метра, шириной 0,3 метра, толщиной 0,11 метра, справа и слева она разбита, на левой стороне – следы другой пластинки, к которой она была присоединена. На табличке следующая надпись:

. . . <..>

XIX. На пьедестале статуи из белого мрамора на старом турецком кладбище Кум-Кей. Верхняя часть постамента разрушена, однако следы ног статуи, которая стояла на нем, все еще видны:

<..>

Надпись имеет огромную важность, поскольку утверждает, что «синедрион», упомянутый в надписи V, а также на надписи, приведенной на с. 335–338 в т. 2 «Илиона», состоял из девяти городов. Некий Лицинний Прокл упомянут в греческой надписи, обнаруженной в Смирне и приведенной в C.I.G. (№ 3173), возможно, это то же самое лицо, что и Лицинний Прокл в нашей надписи. Надпись из Смирны датируется 80 годом н. э., и формы букв в нашей надписи показывают, что она, видимо, относится к тому же периоду.

XX. Табличка из белого мрамора, найденная на старом турецком кладбище Кум-Кей, длиной 1,24 миллиметра, толщиной 0,685 миллиметра и шириной 0,46 миллиметра. Видимо, она относилась к более крупному пьедесталу, на котором стояли две статуи; левая сторона отбита:

<..>

Надпись относится к царствованию Тита.

XXI. На табличке из белого мрамора, найденной в доме крестьянина Масици в деревне Кум-Кей. Начало, а также концы всех строк утрачены; сохранились начала только трех строк. Длина таблички 1 метр, ширина – 0,34, толщина – 0,13 метра.

. . <..>. . . . . . . . . .

Утраченное имя императора – видимо, Адриан или один из Антонинов.

XXII. Блок из белого мрамора с тремя оливковыми венками, каждый содержит надпись ODHMOS. Она была найдена встроенной в дом крестьянина Яннакиса Псохлуса в Кум-Кей. Надпись, которая следовала далее, утрачена.

XXIII. Фрагмент из белого мрамора, найденный на турецком кладбище Кум-Кей с надписью:

<..>

Имя, которое имелось в виду, – очевидно, Скамандр или Скамандрий.

XXIV. Любезности г-на Фрэнка Калверта я обязан оттиском следующей интересной надписи, выгравированной на небольшой мраморной плите, найденной на Куршунлю-Тепе. Она, возможно, начиналась словами <..> или что-то в этом роде. Имя <..> (Луций), которое в ней встречается, делает весьма вероятным, что она позднее, чем первое римское вторжение в Азию (190 до н. э.). Надпись трудно истолковать, поскольку буквы сильно стерты. Буква ? в слове <..> вместо ? не оставляет никаких сомнений в том, что ? произносилось в то время, как была написана эта надпись, точно так же, как она произносится и в современном греческом. Название города, упомянутого в надписи, нам неизвестно. Возможно, что это тот самый город, который стоял на горе Куршунлю-Тепе и занимал место, которое некогда, по моему мнению, занимал Палеоскеп сис, а в более древнюю эпоху – Дардания. Однако названия города, который наследовал Палеоскепсису, мы не знаем[291].

<..>

Конец первой строчки отсутствует, и <..> – это конец имени, так что смысл таков: «Священные обряды Диониса… сын…..батрия» и т. д. Единственные имена, найденные у Папа, это ?<..> (<..>, <..> и <..>, все они, кажется, фракийские. Имена <..> или <..>могут принадлежать Малой Азии. <..> – это отчество от <..>, имени, которое, в свою очередь, происходит от AE??A.

XXV. Две следующие надписи – на латинском языке. Обе были найдены на кладбище Кум-Кей. Первая выгравирована на четырехугольном белом мраморном пьедестале статуи 1,18 метра в высоту, 0,49 метра в ширину, на котором можно видеть следы ног, принадлежащих более чем одной фигуре. Камень, на котором выгравирована надпись, первоначально служил для другой надписи, которая была стерта, чтобы освободить место для более поздней.

<..>

Надпись позднеримскими буквами, содержит посвящение статуи неким Авфидием Луцию Клавдию Юлиану.

XXVI. Вторая латинская надпись – на табличке из белого мрамора, поврежденной со всех сторон. На ней написано:

<..>

§ IV. Мои критики Не могу завершить рассказа о семи поселениях на холме-цитадели Гиссарлык, не добавив нескольких слов в ответ моему постоянному и ожесточенному критику, профессору Р.С. Джеббу, который в своей длинной статье «Руины Гиссарлыка, их отношение к Илиаде» (Jebb R.C. The Ruins at Hissarlik; their Relation to the Iliad // Journal of Hellenic Studies. 1882. October 3) предложил свою теорию и заключается она в следующем:

Самый верхний слой, глубиной около 2 метров, является греческим Илионом римского времени вслед за разрушением его Фимбрией в 85 году до н. э., что лидийское поселение в действительности не существовало, и от него следует полностью отказаться; что следующий слой вниз, толщиной 2 метра, пятое доисторическое поселение, описанное и проиллюстрированное в IX главе «Илиона», представляет собой греческий Илион македонской эпохи, который был украшен Лисимахом около 300 года до н. э. и захвачен Фимбрией в 85 году до н. э., что следующий слой руин, толщиной около 3 метров, четвертое доисторическое поселение, исчерпывающе описанное и проиллюстрированное в VIII главе «Илиона», в действительности греческий Илион, существовавший до македонской эпохи; что слой щебня непосредственно под ним, толщиной около 3 метров, третий доисторический город, описанный и проиллюстрированный в VII главе «Илиона», в действительности греческий Илион в древнейшей его форме, то есть первое поселение эолийских колонистов на холме Гиссарлык, около 560-го или, возможно, 700 года до н. э.[292], что следующий слой руин, глубиной около 4 метров, второй доисторический город, описанный и проиллюстрированный в VI главе «Илиона», может быть тем городом, захват и осада которого послужили поводом к легенде о Трое, и, наконец, что последний слой щебня, глубиной 2,5 метра, который лежит на натуральном грунте и описан и проиллюстрирован в V главе «Илиона», еще древнее.

Если во всем тоне профессора Джебба, в этой и другой дискуссии по поводу моих открытий, я вижу настрой, на который могу с полным правом жаловаться, то, конечно, не я окажусь тем, кто сводит этот большой научный вопрос на уровень личной склоки. Однако никакая любезность с моей стороны не сможет спасти профессора Джебба от той участи, которой подвергает себя любой выдающийся ученый-классик, когда он очертя голову бросается в археологический спор, не ведая основных принципов археологии.

Он лишь с умом-, все другие безумными тенями веют[293]*.

Поскольку его авторство анонимной статьи о моем «Илионе» в «Эдинбург ревью» от апреля 1881 года с тех пор было признано, я должен считать, что он прочел книгу, весь текст которой (если уж отбросить мои личные мнения), а также тысячи предметов в моей троянской коллекции, которые он в течение трех с половиною лет мог видеть в музее Южного Кенсингтона, дают подавляющую массу свидетельств, которая, как мне кажется, должна помешать самому зеленому новичку в данной области согласиться с этой грубой гипотезой.

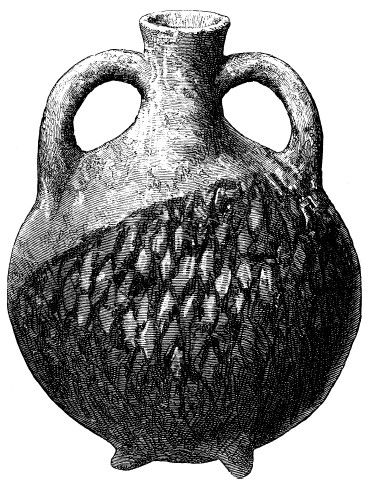

Лидийское поселение, которое профессор Джебб столь легкомысленно отбрасывает, не может быть отменено одним росчерком пера, поскольку прямо под двухметровым слоем римского и греческого Илиона буквально сотнями встречаются весьма любопытные терракотовые сосуды ручного изготовления, а иногда – и сделанные на гончарном круге, которые, как показывают сорок четыре иллюстрации, данные в «Илионе» на рис. 1362–1405, полностью отличаются по форме от всей керамики, обнаруженной в пяти доисторических поселениях Гиссарлыка, а также от всей греческой и римской керамики, когда-либо известной; то же самое можно сказать и о ее материале, текстуре и цвете, которые весьма похожи на материал, текстуру и цвет урн-«хижин» Альбано, опубликованный сэром Джоном Люббоком[294]. Как я уже объяснял в т. 2 «Илиона» на с. 279, только исходя из большого сходства, которое имеет эта керамика с вазами ручного изготовления, обнаруженными на древних кладбищах Ровно, Вольтерры, Бисмантовы, Виллановы и других областей Италии, которые считаются или архаическими этрусскими, или доэтрусскими, я счел весьма вероятным, что на Гиссарлыке могло существовать лидийское поселение, современное с колонизацией Этрурии лидийцами, о которой пишет Геродот. Однако если кто-то может доказать, что эта керамика не лидийская, но принадлежит другому народу, обитавшему на Гиссарлыке, то я с радостью признаю мою ошибку. Действительно, месье Альбер Дюмон (которого профессор Джебб постоянно неправильно цитирует в своих атаках на меня), видимо, утверждает, что эта самая лидийская керамика принадлежит к глубочайшей древности, поскольку он включает вазу с рисунка 1392 из «Илиона», воспроизведенную на рисунке 27 в его работе Les Ceramiques de la Grece Propre, Paris, 1881, в ряд керамики, которую он считает еще более древней, чем керамика Феры, которая, по его мнению, принадлежит народу, обитавшему на этом острове до страшной вулканической катастрофы и катаклизма, которые, как он считает, произошли между XVI и XIII веками до н. э. (см. его вышеупомянутую работу, с. 30). Однако здесь я повторяю то, что уже сказал в «Илионе» на с. 279: все, что я могу показать от лидийского поселения, – это огромная масса любопытной керамики: не осталось ни крепостной стены, ни какой-либо стены дома, которые я могу с какой-то долей вероятности отнести к нему.

Профессор Джебб утверждает, что последний, или пятый, доисторический город на Гиссарлыке – это греческий Илион, разрушенный в 85 году до н. э.; что четвертый – это греческий Илион, существовавший здесь до македонского времени, который был разрушен в 359 году до н. э., и что третий – это эолийский Илион 560 или 700 года до н. э. Это утверждение может показаться справедливым только тому, кто имеет самое поверхностное знакомство с археологией, и оно столь же абсурдно, как если бы кто-то утверждал, что у лошадей пять ног; ибо характер греческой керамики должен быть известен самому невежественному любителю археологии, поскольку ей заполнены все музеи и частные коллекции, так что мы прекрасно знакомы с нею во всех ее формах, от отдаленнейшей эпохи царских гробниц в Микенах вплоть до римского периода. Даже самая архаическая греческая керамика, тысячи фрагментов которой были найдены на Гиссарлыке на глубине от 1,3 до 2 метров (см.: Илион. Рис. 1435–1446), является расписной; в то время как цвета и художественное их использование были абсолютно неизвестны в Трое, и не только всем доисторическим жителям, от первого поселения вплоть до самого последнего, но и лидийским поселенцам (или какому бы то ни было народу, которому может принадлежать керамика, показанная и проиллюстрированная в X главе «Илиона»). Любому, кто посещал мою троянскую коллекцию во время тех трех с половиной лет, что она была выставлена в музее Южного Кенсингтона, или в течение тех трех лет, что она выставлена теперь в музее Шлимана в Берлине, и не закрывал при этом намеренно глаза, должно быть вполне очевидно, что это именно так; и он должен при этом понять, что внешний вид, изготовление и глина всей троянской керамики совершенно отличаются от греческой керамики вообще. Я могу уверить моих читателей, что среди многих тысяч доисторических предметов из терракоты, хранящихся в Шлимановском музее в Берлине, и в музее в моем собственном доме в Афинах, около 1400 из которых показаны на иллюстрациях в «Илионе», в главах о пяти различных поселениях, к которым каждый из них принадлежит, едва ли есть хоть один, который хоть чем-нибудь напоминал бы греческие терракоты. А что же мы скажем о каменных боевых топорах, о грубых каменных молотках и других каменных орудиях, которые встречаются даже в самом верхнем доисторическом городе (глава IX в «Илионе») и которые находят тысячами во всех четырех нижних поселениях, и в особенности огромными массами в четвертом снизу, том самом, который, как считает профессор Джебб, был первоначальным греческим Илионом, разрушенным в 359 году до н. э.? Если бы каким-то волшебством профессор Джебб мог заставить испариться с лица земли и все троянские коллекции, и все, что написано по их поводу учеными, то, возможно, он и выиграл бы спор и убедил весь мир, что все три верхних доисторических поселения были греческими и что лидийская керамика мне просто приснилась.

В поддержку своих диких теорий профессор Джебб ссылается на месье Альбера Дюмона, который в своей вышеупомянутой работе отмечает среди троянской керамики изделие из глины, по характеру которого он полагает, что оно не старше II века до н. э., то есть современно македонскому Илиону; однако в то же самое время он весьма предусмотрительно не замечает примечания месье Дюмона на с. 4, где этот ученый признает свою ошибку и говорит, что этот предмет опубликован в «Илионе» (рис. 1468) в главе о греческом Илионе с указанием, что он был найден на глубине от 2 до 6 футов (0,6–1,8 метра). Месье Дюмон честно признает то же самое в примечании на с. 10 относительно двух фрагментов архаической расписной керамики (рис. 20, 21), однако профессор Джебб ни словом не обмолвился об этих примечаниях. Разумеется, месье Дюмон иногда делает и такие ошибки, которых он не признает. Так, например, он считает (с. 4), что предмет, изображенный на рис. 103 в «Илионе», является формой для изготовления украшений, в то время как в действительности это форма с углублениями для очень примитивных наконечников стрел, одна из которых имеет два длинных зубца. Далее, он считает маленький, плоский, очень тонкий, похожий на полумесяц предмет из серебра, приведенный в «Илионе» на рис. 122, фибулой, в то время как в действительности это сережка точно такой же формы, как и девять золотых сережек, воспроизведенных на рис. 917 в «Илионе». Я повторяю, что в Гиссарлыке нет никаких следов фибул, как ни в одном из доисторических поселений, так и в лидийском поселении. В остальном месье Дюмон в своей работе признает (с. 3), что вазы, оружие и украшения, обнаруженные мною на Гиссарлыке, принадлежат одной из древнейших цивилизаций, следы которых были когда-либо открыты в греческих землях. Кроме того, месье Дюмон выражает (с. 72) твердое убеждение, что керамика Феры древнее чем XVI век до н. э., но позднее керамики Гиссарлыка, в которую, как очевидно из того, что он говорит (с. 2—18), он включает не только керамику всех пяти доисторических городов, но также и керамику лидийского поселения. Все это профессор Джебб мудро оставляет без внимания, поскольку это немедленно разрушит весь его план превращения доисторической керамики в римскую и греческую, он цитирует только ошибочные утверждения Дюмона как веские доказательства против меня и предпочитает умалчивать о его поправках к тем же самым утверждениям.

Выше я полностью ответил на все выдумки профессора Джебба и доктора Брентано относительно деления терракотовых шариков, найденных в троянском слое, на зоны и показал полную абсурдность их утверждений, что они относятся примерно к 350–150 годам до н. э. Больше я на эту тему говорить не буду, удовлетворюсь лишь тем, что скажу, что исследователь не обязан тратить время, преподавая своим критикам азы археологической науки.

|

загрузка...