Тадина Н.А. Лошадь как сакральный дар с «теплым дыханием» в ритуальной практике алтайцев*

|

Еще в XIX в. было замечено, что Горный Алтай представляет собой Эльдорадо для алтайцев-скотоводов. Невысокие травы это здоровый корм для лошадей, поэтому их держали больше, чем овец и коз, а на пастбищах, окруженных горами, скот не нуждался в пастухах, где могли пастись даже зимой, так как не было снежного покрова (Радлов В.В., 1989, с. 144-145). В то время алтайцы жили не в селах русских переселенцев, а в горных ложбинах, следуя за многочисленным скотом. Алтайская семья могла иметь несколько табунов. Если табун состоит из 20-60 лошадей, то их общее число доходило до тысячи, а у преемника зайсана Мангдая из Чуйской степи - несколько тысяч голов, у алтайца Толоя на Урсуле - 6000 лошадей (Радлов В.В., 1989, с. 151).

Со 2-й половины XIX в. богатый скотовод становится редкостью, что стало следствием инородческой политики перевода алтайцев на оседлый образ жизни. На протяжении прошлого века, когда многочисленность скота имелась в коллективной собственности колхозов и совхозов, неизбежно надвигалась техногенная цивилизация, при которой лошадь стала заменять машина. И сегодня в ряду ценностей многих стоит «крутая» иномарка, а не «чистокровный» скакун. Порою лошадь выступает экзотикой для туристов из индустриальных мест, которые покупают круиз по озерам, осуществляемый верхом. В нынешних условиях значение лошади стало переоцениваться - ее роль видна не только в деревенском хозяйстве, но и в развитии сельского туризма. Изучение этнокультурного и хозяйственного наследия кочевников Алтая представляет одну из основных задач нашего регионального проекта. Сложившиеся традиции содержания лошадей имели не только практическое значение - выведение скакунов, ездовых и рабочих коней, получение кумыса, но и мировоззренческую роль, что определило специфику картины мира алтайцев-скотоводов и своеобразие их ритуальных действий. Для изучения поставленной проблемы необходимы систематизированные материалы, поэтому основным инструментом сбора данных выступил метод непосредственного наблюдения и опрос информаторов на языке изучаемого народа. Такой комплексный подход позволил собрать полевой материал по теме исследования и соотнести его с опубликованными данными. На основе нарративных текстов можно выявить место лошади в картине мира скотоводов. Так в алтайском мифе «О сотворении мира» главными творцами выступают два бога - верховный Кудай и подземный Эрлик (Алтай jанО, 1996, с. 6-7). За что бы ни брались соперники, они создавали две противоположности. Вначале среди океана сотворили сушу из почвы и болота. На такой разнородной земле создавалась природа, состоящая из растительного и животного мира. Верховный творец покрыл землю травой, а его соперник - колючкой. Каждая пара деревьев и животных возникала в противоборстве. Кудай создал кедр, а Эрлик - сосну; первый сотворил березу, а другой - осину. Так лошадь явилась творением небесного бога, а корова - подземного. Сотворение овцы стало поводом для появления козы. Данный миф объясняет принцип деления домашнего скота на животных, созданных небесным божеством и поэтому определяемых как с «горячим дыханием» (изу тумчукту мал). К этой категории относится лошадь. Другая группа животных, сотворенная подземным правителем, символически называется с «холодным дыханием» («соок тумчукту мал»). Это деление обосновано внешними отличиями растений и их целебными свойствами, повадками животных и вкусовыми качествами молока и мяса. Такое единство сакрального и утилитарного сложилось на основе скотоводческих знаний и охотничьих наблюдений, накопленных на протяжении веков. Собранные полевые материалы позволяют утверждать, что в алтайском обществе существует высокоавторитетная нравственная идея, ради которой следуют нормам поведения, не считаясь с препятствиями. Это обычай «соблюдения бай», выраженный в совершении запретных действий, запрете на произношение слов. Так лошадь, называемую «ат», принято именовать «мал». Существует большое количество терминов, обозначающих лошадей по масти и половозрастным категориям, по манере хода. Лошадь относится к числу почитаемых домашних животных «байлу мал», поэтому соблюдение запретов и норм поведения выражает особое отношение к ней. В нее нельзя не только стрелять, но даже направлять дуло ружья, бить по голове, называть дурными словами, держать в путах или привязанной в холод, жару, ненастье. Для человека традиционного культуры окружающий мир подразделяется на две части: «мир вещей» и «мир знаков». Животные и предметы, как одушевленное и неодушевленное, принадлежат двум мирам: по обыденным и утилитарным характеристикам к профанному миру и сакральному - по своему символическому смыслу (Элиаде М., 1994, с. 5). В зависимости от того, в честь живых или в память ушедших совершаются обряды, действует определенная цепь символов, и малейшее отступление от заданных норм расценивается как дурной знак к несчастью (Тадина Н.А., 2006, с. 113). Одним из таких символов выступает лошадь, занимающая особое место в картине мира алтайцев. Обычно эту модель принято представлять в виде трех миров по принципу «верхний - нижний»: земной, в котором живут люди, противопоставлен как нижний верхнему - небесному миру, и как верхний нижнему - подземному миру. Изучение семантики миров позволило прийти к выводу о том, что при всей троичности модели мира все три «слоя» одновременно не «работают», а в ритуальной практике у алтайцев действует лишь определенная пара миров. Так, в честь живых воздействуют символы земного и небесного мира, а в память ушедших активизируется другая пара символов — земного и потустороннего (Тадина Н.А., 2007б, с. 152). Двоичная структура алтайской модели мира передается в ритуальной практике не только посредством чет/нечета, языка, цвета и ориентации по сторонам света, но и набором кода, выражающим ритуальный смысл обряда. Если обряд совершается в честь живых, как, например, сватовство, свадьба, наречение новорожденного, приход года рождения через каждые 12 лет по животному календарю, то принято для угощения забивать лошадь, обычно кобылицу-двухлетку, называемую «байтал». Не случайно один из свадебных дней так и называется «байтал баш» (дословно, голова двухлетки). При совершении обряда в память ушедших в иной мир лошадь не забивают. В народной памяти сохранилось представление о захоронении лошади рядом с ее хозяином, о чем изложено в одной из статей (Тадина Н.А., 2007а, с. 173-181). Эти сведения подтверждают записи путешественника по Алтаю конца XIX в.: «Вблизи могилы каждого теленгита непременно возвышается холмик из камней, это - могила ездовой лошади покойного» (Луценко Е.А., 1898, с. 33-34). Ритуальное угощение выражает сакральность события. На поминках, связанных с миром умерших, не принято угощать кониной, как это происходит на свадебном пиру. Мясом лошади как «небесно сотворенного» животного, мифологически осмысливаемого с положительным значением, принято угощать в честь живущих. Причем ритуал подношения мяса с определенной части туши и его очередность выражает степень родства и сватовской статус угощаемого. Так, на свадебном пиру угощают сначала сватов и родственников по линии матери как наиболее почитаемых родственников. Обычно мясо кости голени преподносят мужчинам, а мясо грудины - женщинам. Отведав мясное угощение, дядя по линии матери передает своему племяннику, в чем выражается обычай авункулата. Другим почетным угощением считается конский крестец, называемый «уча», предназначаемый родителям невесты. Его доставляют в день свадьбы, и этот сватовской визит называется «учаjетириш» (доставка уча).

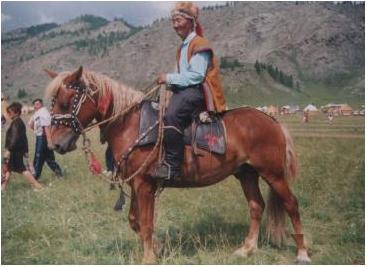

На алтайском скакуне «аргымак» во время народных игр «Элойын» 1996 г. (Фото автора) При скотоводческом образе жизни алтайцев угощение свежей кониной является редким случаем, что объясняется упитанностью лошади лишь в летний период, сложностью хранения крупной конской туши, высокой ценностью лошади как сакрального животного. Как правило, мясное угощение готовят мужчины, считающиеся ритуально чистыми. Поедание конины родовым сообществом - кровными родственниками, сватами, соседями закрепляет общественное признание совершаемого события: переход новобрачных в статус семейных, наречение ребенка, вступление именинника в очередную возрастную категорию и пр. В качестве сакрального дара выступает взнузданная лошадь, называемая «уруук ат». Преподношение такого дара означало благодарность отцу невесты или компенсацию отказа сватам: «Если родители девушки встречали жениха и сопровождавших его формально, следуя обычаю, - потчевали гостей, а перед отъездом юноше. могли подарить коня, то это являлось условным знаком отказа в данном браке» (Тадина Н.А., 1995, с. 31, 81). В народе живет память о старинном обычае «баркы», общественно-родовая значимость которого выражалась в следующем. Старшего сына, как преемника родовых должностей отца, и младшего, как наследника дома отца, дядя по матери должен был периодически одаривать лучшим конем из своего табуна (Тадина Н.А., 2005, с. 263). Таким образом, в традиционном сознании алтайцев-скотоводов лошадь осмысливается как сакральный дар с «теплым дыханием», исходя из мифологического представления о ней как сотворенной небесным божеством, а поэтому носящей ритуально-положительный смысл. Все, что имеет какое-либо отношение к лошади - конская сбруя, часть конской туши, напиток из конского молока, конский волос и пр. имеет знак оберега. Использование его означает ритуальное действо в честь определенной пары миров - земного и небесного или земного и потустороннего в соответствии с двоичной структурой алтайской модели мира. *Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект №08-02-61202а/Т). |

загрузка...