Среди образов и аллегорий

|

Эзотерическая составляющая культуры Ренессанса лучше всего проявляется в живописи, особенно в Италии, на родине Возрождения.

В этом смысле интерес представляет двор герцогов д'Эсте в Ферраре, где открыто поощрялись занятия алхимией и астрологией.

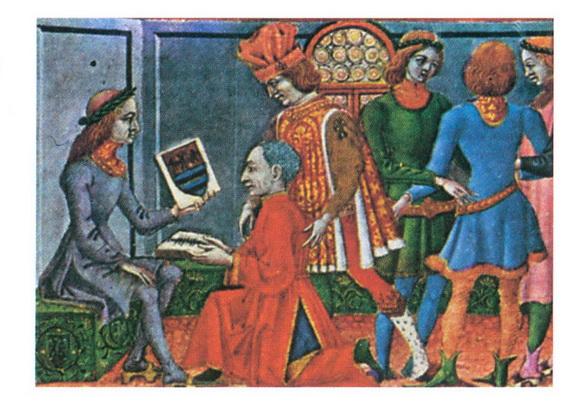

Миниатюра из «Астрологических таблиц» Бланкинио (Библиотека Ариосто в Ферраре, «столице» итальянского эзотеризма эпохи Возрождения). Для Косме Тура (1430-1495), который был одним из наиболее своеобразных художников Ренессанса, алхимия представлялась даже «моделью» живописи: «Цель алхимии - исследовать и ускорять внутренний закон, который толкает материю к трансформации, к источнику совершенства, к высшему качеству света [...]. Задача художника, полагает Тура, состоит в том, чтобы подражать всем материям и в процессе подражания (которое есть ничто иное, как способ уподобить вещь самому себе) очищать их, продвигать их на высшие уровни бытия, к свету, который есть универсальная субстанция; и уже эту универсальную субстанцию совершенствовать, пока она не станет пространством, представляющим для художника пусть не абсолютную форму, но самый нематериальный из образов» (Дж. К. Арган).

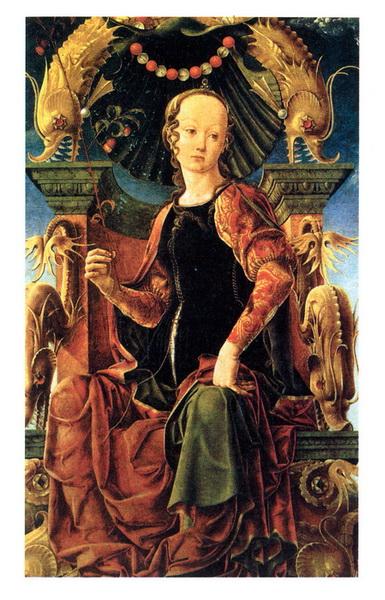

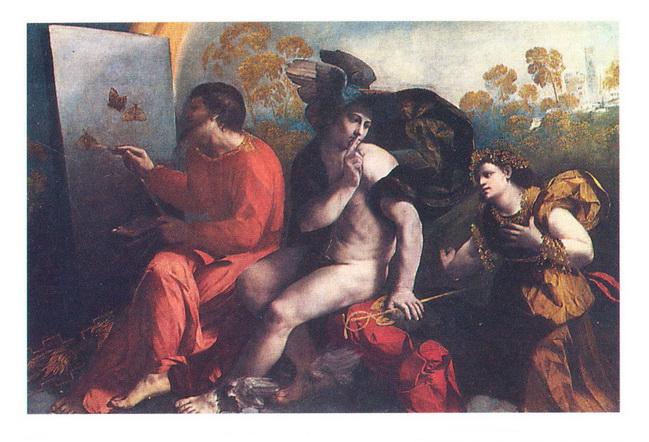

Козимо (Косме) Тура. «Аллегория Весны» (Национальная галерея, Лондон). Это произведение было написано около 1460 г. для кабинета Бельфьоре герцога Борсо Д'Эсте. Чувство магического - и снова в Ферраре - проявляется в творчестве Джованни Лутери, прозванного Доссо Досси (ок. 1489-1542), произведения которого богаты эзотерической символикой. В качестве примера можно привести одну его картину, «Юпитер, рисующий бабочек», написанную около 1530 г., возможно, под влиянием «Диалога между Меркурием и Добродетелью» Леона Баттисты Альберти. Обычно в ней видят аллегорию живописи: в порыве вдохновения Зевс создает лёгкие и разноцветные, как бабочки, изображения, а Меркурий, несмотря на то что он воплощает собой практицизм, решительно просит Добродетель, уговаривающую царя богов заняться чем-то более серьёзным, помолчать. Тем не менее нельзя игнорировать ассоциацию Меркурий−Гермес, которая приводит нас к герметизму (тем более что живописец изображает бога именно в тот момент, когда он призывает к молчанию), и значение, которое Юпитер имеет в герметической традиции. При желании, здесь можно разглядеть намек на олово, этот легкий металл, связанный с воздухом, где и порхают разноцветные бабочки.

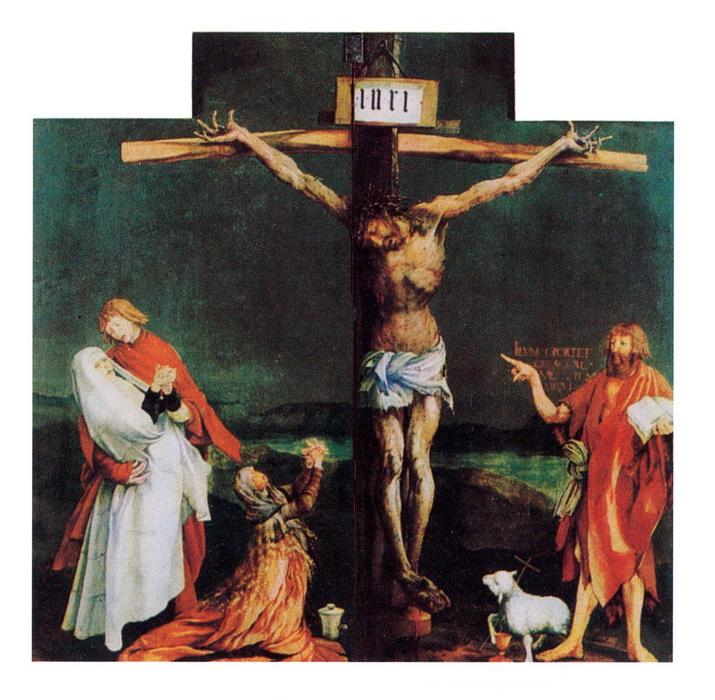

Доссо Досси. «Юпитер, рисующий бабочек», ок. 1530 г. (Художественно-исторический музей, Вена.) Это лишь один из примеров символики Досси, в рамках которой таким же образом рассматривается как античная мифология (например, образ Цирцеи или путешествие аргонавтов за золотым руном), так и библейские сюжеты. В германской живописи влияние итальянского Возрождения сочеталось с глубокими традициями национального мистицизма. Здесь наиболее показательно творчество Матиса Грюневальда (ок. 1460-1528). В «Распятии» он изображает христианское таинство в полной драматизма манере: в центре - Крест спасения и Сын Божий на вершине страданий; слева - убитая горем Святая Дева, которую поддерживает Иоанн Богослов, и коленопреклоненная Мария Магдалина, воплощающая высшую степень любви и надежды; справа - Иоанн Креститель. Внешне бесстрастный, он обращает наше внимание на Спасителя. Красная надпись за ним в переводе с латыни гласит: «Нужно, чтобы он возвеличился, я же умалился».

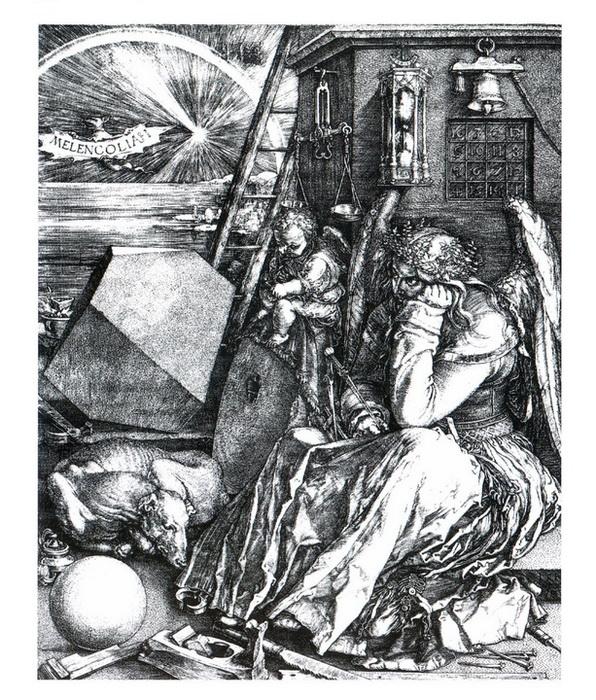

Матис Грюневальд. «Распятие» (Кольмарский музей). Даже оставив в стороне предположения о том, что розенкрейцерам была известна «истинная» природа отношений между Иисусом, двумя Иоаннами и Марией Магдалиной - и эту тайну они считали «взрывоопасной» (Л. Пикнетт, К. Принс. «Откровение тамплиеров. Тайные хранители истинной личности Христа». Милан, 1998.), - нельзя отрицать, что картина символична; это видно по некоторым деталям, таким как сосуд с бальзамом возле Марии Магдалины или чаша, агнец и книга около фигуры Иоанна Крестителя. Кще более эзотерический характер носят некоторые темы и детали в творчестве Альбрехта Дюрера (1471-1528), который много путешествовал и побывал в Италии, в частности в Венеции, где на рубеже XVI-XVII вв. царило большое культурное оживление (см. главу «Взгляд на Италию»). Там немецкий художник познакомился с неоплатоническими кругами. Одно его известное произведение до сих пор вызывает споры. Речь идет о гравюре под названием «Меланхолия I» 1514 г.

«Меланхолия I» - одно из наиболее загадочных творений Дюрера. Загадочен даже номер в названии. Агриппа, рассуждая о меланхолическом темпераменте, вспоминает Аристотеля: «...благодаря меланхолии, говорят строки книги [Аристотеля], случается, что люди становятся поэтами. Помимо того, он говорит, что все, кто отличается в науках, в большинстве своем являются меланхоликами». О меланхолической жидкости, вырабатываемой в человеческом теле белой, или натуральной, желчью, много рассуждает Агриппа Неттесгеймский в трактате «Об оккультной философии» (см. главу «Агриппа Неттесгеймский и Парацельс»). Он пишет: «Когда он возбужден и воспален или разогрет и взволнован, то возбуждает исступление, ведущее к дивинации [от лат. divination - прорицание, запрос, обращенный к богам], особенно если ему помогает какое-либо небесное влияние, более всего Сатурна, который, будучи холодным и сухим, как и меланхолический сок, повседневно влияет на него, увеличивает его и сохраняет. Помимо того, будучи патроном тайного и уединенного созерцания, он сообщает ей знания и предсказания вещей будущих...» Во второй половине XVI в., когда начались религиозные войны, художники отразили напряженность обстановки, обратившись к антитезе, т. е. к мистическому спиритуализму (вспомним испанского художника Эль Греко), или же к пантеистическому натурализму (Брейгель). Этот период западной живописи, получивший название маньеризм, предшествует появлению барокко, которое достигло расцвета в XVII в.

Маньеризм, в его художественном проявлении, стал «выражением одного класса - класса образованных аристократов и космополитов» (А. Хаузер), как и раннее барокко, превозносившее «эмоциональные характеры в грандиозной театральности»; это нужно принять во внимание, если мы хотим сопроводить «подписанными» шедеврами «культурно-историческое проявление» розенкрейцерства. |

загрузка...