§6. Гермес

|

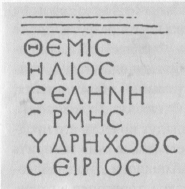

Культ Гермеса — покровителя торговли, торговых операций и купцов-эмпоров1 — имел в Понте приверженцев в основном среди населения греческих полисов, которые на протяжении столетий участвовали в торговле Причерноморья со Средиземноморьем и варварской периферией. На монетах Синопы III в. до н. э., крупнейшего торгового центра Южного Причерноморья, в надчеканках фигурирует голова Гермеса (WBR I2, 1, по. 44, 51). Она же встречается на монетах города во II в. до н. э. как в надчеканках, так и в качестве основного типа (ibid., по. 53, 56), а на монетах римской эпохи бог представлен стоящим с кадуцеем (ibid., по. 132, 144, pl. XXVIII, 2; 12). В Синопе был храм Гермеса, о чем известно из латинской надписи, в которой упоминается sacerdoti dei Mercuri2. В другой надписи из этого полиса Гермес фигурирует вместе с Гелиосом, Селеной, Фемидой, Гидрахусом и Сириусом (рис. 17)3, выступая в своей основной роли вестника богов и проводника душ умерших в подземном царстве.

Культ Гермеса распространился в другие города Южного Причерноморья, основанные синопейцами, в частности в Карусу, откуда происходит посвящение этому богу4, и в Трапезунт, где находился его храм. Арриан, римский наместник Каппадокии, сообщал императору Адриану, что статуя Гермеса в храме «недостойна ни храма, ни самой местности». И потому просил императора прислать новую размером не более пяти футов, а также новую статую Филесия в четыре фута. Далее Арриан пишет: «я считаю правильным, чтобы Филесий стал сопричастен храму и алтарю своего предка; таким образом одни будут приносить жертву Гермесу, другие — Филесию, третьи — обоим вместе, и все они доставят радость как Гермесу, так и Филесию; Гермесу тем, что почтят его потомка, а Филесию тем, что воздадут почести его предку» (Arr. Peripl., 2). На основании этого свидетельства можно говорить о связи культа Аполлона (Филесий — эпитет Аполлона Дидимейского, см. выше §4)5 и Гермеса, покровителя моряков, торговцев, агонов, рыночных менял-трапедзитов. Очевидно, культ Гермеса появился в Трапезуйте в очень раннюю эпоху как результат прямого отношения этого города к Синопе, поскольку Филесий связан с культом Аполлона, а в Синопе и ее колониях почитался преимущественно Аполлон Дидимейский, покровитель греческих колонистов милетского происхождения. Почитание Гермеса и Филесия (сиречь Аполлона Дидимейского) в одном храме и при одном алтаре восходит к общей функции этих богов — покровительствовать мореплавателям, торговцам и морской торговле, так как Аполлон Милетский считался мифическим предводителем милетских колонистов-мореплавателей.

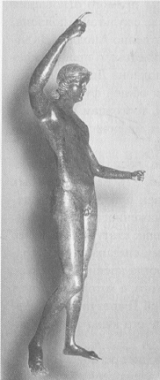

Рис. 17. Надпись с упоминанием Гелиоса, Сириуса, Селены, Фемиды, Гермеса. Синопа. Римское время Культовую статую Гермеса можно, вероятно, распознать на монетах Трапезунта начала III в. н. э. (WBR I2, 1, по. 27). Ее в различных вариантах могли копировать в мелкой бронзовой пластике. В Трапезуйте найдена бронзовая фигурка стоящего обнаженного Гермеса II в. н. э.6, очевидно, одна из многочисленных реплик статуи бога из его храма (рис. 18). С культом Гермеса, по-видимому, связана голова барана, хранящаяся в Музее г. Трабзона, которая могла крепиться к стене или фасаду храма этого бога (возможно даже того, о котором говорит Арриан)7. Популярность Гермеса среди жителей Трапезунта обусловливалась влиянием их метрополии Синопы, где его культ широко засвидетельствован.

Рис. 18. Статуя Гермеса из Трапезунта. Бронза. II в. н.э. Музей г. Трабзон Гермеса почитали в Амисе, другом крупном полисе региона. В 1913 г. на аукционе в Мюнхене на продажу была выставлена серия бронзовых вещей из Самсуна, среди которых была и статуэтка Гермеса. К сожалению, в настоящее время эти вещи утеряны8. На городских монетах римского времени изображали стоящего молодого Гермеса с кадуцеем и хламидой. Полагают, что это воплощение Антиноя, обожествленного любимца императора Адриана (WBR I2, 1, по. 87, 88, 100, 107, 136, pl. IX, 19, 24; X, 17); на монетах представлена также его культовая статуя в храме (ibid., по. 141, 149, 151, 154, pl. X, 20; XI, 5). Что до монет Амиса с головой молодого Гермеса и кадуцеем на плече 229/230 г. и 252/253 г. н.э. (ibid., по. 62, 63, pl. VIII, 13), то это мог быть фрагмент этой же культовой статуи из храма в Амисе. Так что распространение там культа этого бога относится главным образом к римской эпохе, а в более раннее время об этом свидетельствует только терракотовая фигурка из Бахкесира9. В Амасии наиболее раннее упоминание о Гермесе относится к 208 г. н. э., когда на ее монете появилась легенда ΕΡΜΗΣ ΚΤΙΣΑΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ в сопровождении орла на ветви с венком в клюве (ibid., по. 53, pl. V, 11). Стоящий обнаженный Гермес с кадуцеем и хламидой фигурирует на монете императрицы Юлии Домны, приписываемой чекану Амасии (ibid., по. 62). Такое же изображение в это же время помещали на монету пафлагонского города Гангра-Германикополь (ibid., по. 35). Гермес был популярен в Пафлагонии еще во II в. до н. э., о чем свидетельствуют монеты местного царя Пилемена II с головой быка и кадуцеем — символом этого бога (SNG Aulock, 150). Вполне возможно, что его культ распространился в Пафлагонию из Синопы или из городов на побережье Черного моря. Изображения орла на амасийских монетах и головы быка на монетах пафлагонского царя показывают близость Гермеса Зевсу и Дионису, в культах которых бык играл большую роль. Атрибутика Гермеса на царских монетах Пафлагонии может указывать на почитание бога в качестве протектора — защитника правящей династии. В Амастрии изображение Гермеса появляется на монетах во II в. н. э., причем бог представлен на них в образе дискобола и стоящего юноши, который опирается ногой на ствол дерева, что копировало скульптуру, изваянную Ясоном (WBR I2, 1, по. 74, 75, pl. XIX, 24, 25). При Антонинах Гермеса изображали в традиционной позе стоящего влево обнаженного молодого мужчины с кадуцеем и хламидой, а с III в. н. э. как идущего вправо в петасе и хламиде (ibid., по. 172, 175, pl. XXI, 19). Таким образом Гермес активно почитался в императорскую эпоху, а в более ранний период его культ был сосредоточен в основном в Синопе и ее колониях, где бог считался покровителем морской торговли и моряков. Другой аспект культа Гермеса в Понте — покровительство спортивным состязаниям. Не позднее начала II в. до н. э. в Газиуре некий сын Антифилида, вероятно, грек из Византия, сделал посвящение Гермесу за победу в соревнованиях по бегу с факелами (SP III, 1, по. 278а). Существует предположение, что это участник агонов, который получил приз в Византии, где проводились широко известные среди эллинов празднества Фосфории или Боспории в честь Артемиды Фосфоры10. Его посвящение, сделанное в городе, находившемся во внутренних районах Понтийской Каппадокии, показывает, что и там Гермес воспринимался как покровитель или устроитель священных агонов. Из этого следует, что в этом отдаленном регионе его культ сохранял типичные греческие черты, а подобные состязания могли устраивать даже в Газиуре. Рельеф из Koçu в Пафлагонии, на котором изображен алтарь и Гермес, идущий влево с керикейоном и бараном11, показывает, что Гермесу приписывался образ Доброго Пастыря, а значит спасителя. Этот образ мог сложиться по причине традиционного почитания греками Гермеса как Психопомпа, т.е. проводника душ умерших в Аид. Эту функцию бога подтверждает и посвящение Κύριω Έρμη Σωτηρ[ι...] в Комане Каппадокийской12 (аналогичный культ мог существовать и в Комане Понтийской). Почитание Гермеса как Сотера сближало его с другими греческими богами-спасителями, но в основу его культа было заложено восприятие бога как покровителя душ мертвых в подземном царстве. Однако культ Гермеса в Восточной Анатолии оставался локальным и получил распространение преимущественно в греческих городах, где проживали моряки, ремесленники и торговцы. Особое место Гермес занимал в пантеоне божеств Синопы и Трапезунта, очевидно, поскольку название последнего напоминало о торговле и денежных операциях, ибо слово «трапедза» — столик денежного менялы или ростовщика — было созвучно названию полиса. Он почитался в основном греками, которые видели в Гермесе покровителя агонов и моряков торговых судов. Надписи и посвящения ставили ему в основном эллины: в Комане, например, посвящение Гермесу сделал некий Антигон, сын Андроника, явно грек по происхождению. Почитание Гермеса греками и эллинизованными римлянами подтверждается распространением в Понте и Пафлагонии личных имен типа Л. Корнелий Гермес и Кандид, сын Гермеса (SP III, 1, по. 29, 68Ь). По-видимому, местное население не всегда воспринимало бога в греческой ипостаси, поэтому его культ в Пафлагонии, Понтийской и Великой Каппадокии оставался частным. Тем не менее почитание Гермеса как Сотера в Комане позволяет отождествлять его с мужскими паредрами Великой команской богини, очевидно, вследствие ассоциации с Корой-Персефоной, поскольку в культе царицы подземного мира Гермес Психопомп играл немаловажную роль. В императорскую эпоху Гермес получил эпитет κύριος — «господин», «владыка», ибо его сближали с популярным в Малой Азии Зевсом, что засвидетельствовано, например, в Киликии, в городе Иконий, где ставили посвящения Гермесу Величайшему и Зевсу Гелиосу, и в других регионах13. Именно в это время во многих прибрежных полисах Понта и Пафлагонии появились храмы Гермеса и его культовые статуи, а на монетах он фигурировал в качестве божественного воплощения благодеяний, которые оказывали грекам римские императоры. 1 Simon E. Die Götter dcr Grieehen. München, 1985. S. 295. 2 Reinach T. Inscriptions de Sinope//RA. 1916. T. 3. P. 329-358, no. 6 = French D. Sinopcan Notes 4, no. 8. 3 Robinson D.M. Op. cit., no. 64 = French D. Sinopcan Notes 4, no. 15. 4 Reinach T.// RA. 1890. T. I. P. 289 = Dcmitsas M.G. ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ // AM. 1889. XIV. S. 120: ΟΤΡΑΤΩΝ EPMAI, но происхождение надписи считается сомнительным. 5 Janssens E. Trebizonde en Colehide. Bruxelles, 1969. P. 43. 44; Максимова M.И. Ук. соч. С. 408: вряд ли права автор, что в сообщении Арриана речь идет о каком-то неизвестном Филeсии. 6 Mitford T. Some Inscriptions... P. 162; о бронзовой фигурке Гермеса см. The Museum of Trabzon. Turkish Republic, Province Culture Directorship. Museum Directorship. P. 2. 7 The Museum of Trabzon, no. 7 8 Summerer L. Hellenistisclic Terrakotten aus Amisos. Stuttgart, 1999. S. 34 со ссылкой на Antike und Byzantinischc Kleinkunst. Auktion München in der Galerie Helbing vom 28-30 Oktobcr 1913. 41, no. 631 (non vidi). 9 Rollas A.N. La collection de terres cuites du Musée //Annual of the Archaeological Museums of Istanbul, 1960. № 9 . P. 77. 10 Bean G.M. Inscriptions from Pontus// Belleten. 1953. Vol. XVII. P. 171, no. 10. 11 Kaygusuz J. Kimistene' den-yazitlar. P. 130. 140. Res. 28, I. 12 Harper R. Tituli Comanorum Cappadocia. P. 111—113 = SEG VI. 795. 13 Mitehell S. Regional Epigraphie Catalogues of Asia Minor II: The Inscriptions of North Galatia. Oxf., 1982, no. 37; idem. Anatolia... Vol. II. P. 24. |

загрузка...