С. В. Воронятов. О функции сарматских тамг на сосудах

|

Современные исследователи, методично занимающиеся изучением знаков-тамг древних народов, неоднократно отмечали: несмотря на то, что их сбор и анализ в России ведется уже более века, четкие ответы на многие вопросы так и не даны [33, с. 100; 34, с. 295; 61, с. 4].

Одной из трудноразрешимых задач в деле изучения сарматских тамг является выяснение их функции на различных бытовых предметах, на архитектурных и природных объектах. У исследователей, посвятивших сарматским тамгам монографии, при несомненном определении их как знаков собственности возникали различные предпочтения относительно определения их конкретных функций: Э. И. Соломоник делала акцент на использовании тамг для таврения скота [50, с. 210—218], В. С. Драчук заострял внимание на тамгах как на метках для ценных предметов домашнего хозяйства [17, с. 56]. С. А. Яценко, отмечая эти предпочтения [61, с. 8], также считает, что тамги несут функцию, существующую у кавказских, тюркских и монгольских народов, знака собственности клана на участки земли и ценные вещи и причастности к различным акциям [61, с. 14]. В 2001 г. В. С. Ольховский посвятил отдельную статью функциональному аспекту знаков-тамг. Проделанная исследователем работа привела его к предположению о «полифункциональности сарматских знаков в рамках даже одной этнокультурной общности, но с сохранением их главной — сигнально-опознавательной — функции» [33, с. 107]. Им были перечислены следующие функции с их развернутым комментарием, собранные под понятием полифункциональности [33, с. 107—108]1: 1) знак принадлежности (этнической, коллективной); 2) знак владения; 3) знак авторства; 4) знак присутствия (территориального); 5) знак удостоверения (персонификации); 6) знак покровительства и подчинения; 7) хронологический показатель; 8) оберег.

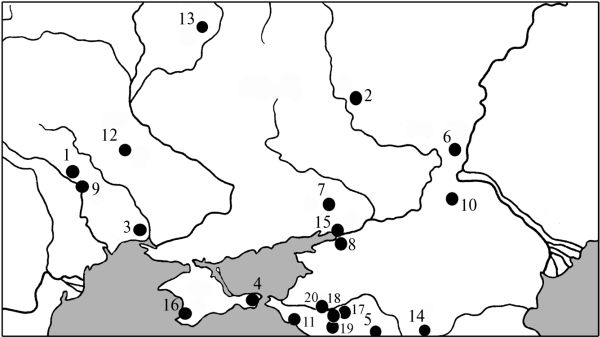

Рис. 1. Карта памятников: 1 — Пороги; 2 — Титчиха; 3 — Ольвия; 4 — Керчь; 5 — Михайловская; 6 — Бердия; 7 — Чугуно-Крепинка; 8 — Ново-Александровка; 9 — Грушка; 10 — Жутово; 11 — Владимировское; 12 — Баштечки; 13 — Почеп; 14 — Нижний Джулат; 15 — Танаис; 16 — Усть-Альминский; 17 — Городской; 18 — Ленинохабль; 19 — «у дороги в станицу Келермесскую»; 20 — Усть-Лабинская В настоящей статье, отчасти с ориентацией на эту разработку, будет сделана попытка выяснить функцию сарматских тамг на отдельной категории находок — на металлических и керамических сосудах, обнаруженных в погребальных и поселенческих памятниках, связанных со среднесарматской культурой на территории от Днестра до Дона (рис. 1). Из функций тамг, выделенных В. С. Ольховским, к такому предмету, как сосуд, на первый взгляд подходят три: владения, авторства и оберега. Попытаемся выявить какие-либо особенности или закономерности в нанесении тамг на сосуды (см. Каталог), чтобы понять, какая именно функция тамг подходит больше всего нанесенным на них. В первую очередь обращает на себя внимание то обстоятельство, что почти на половине находок (12 из 25, см. Каталог) изображены тамги, относимые исследователями к категории царских (рис. 2-5, 7). Для I в. н. э. это тамги схемы клана сарматских царей Фарзоя и Инисмея и клана боспорского царя Аспурга (11/14-37 г. н. э.), тесно связанного с варварами Прикубанья. Это простое наблюдение является важным для понимания функции тамги на сосудах, так как после него авторская функция царских тамг на сосудах отпадает. Но это очевидно только для предметов с царскими тамгами. Функция непосредственного владения является сомнительной, хотя и возможной. С одной стороны, предположить, что всеми сосудами с царскими тамгами когда-либо владели соответствующие правители, было бы безосновательно, поскольку они нанесены и на скромные керамические сосуды, которые вряд ли принадлежали царской казне. С другой стороны, можно представить ситуацию, когда действовала именно владельческая функция тамги. К примеру, по поводу сервиза с фиалой из кургана № 11 могильника Ново-Александровка-I (рис. 3, 3, кат. № 8) Б. А. Раевым было сделано предположение, что знак царя Аспурга может свидетельствовать о том, «что сервиз, вероятно, был подарен представителю кочевнической знати — скептуху — именно этим боспорским правителем» [40, с. 55]. Эта гипотеза хорошо подкреплена многими аналогиями, и в частности аналогией сосуда с греческой надписью из сарматского погребения у с. Косика на Нижней Волге [16, с. 148]. Из интерпретации надписи Ю. Г. Виноградовым следует, что один из сарматских скептухов за службу был одарен армянским царем Артевасдом2 [10, с. 158—161]. Если допустить справедливость гипотезы Б. А. Раева, то появляются два варианта времени нанесения тамги Аспурга на фиалу: до того, как сервиз был подарен (функция владения), или после — в память о царственном дарителе, что вероятнее. Но наличие такого комплекса, как Владимировское поселение с 13 керамическими мисками с тамгой Аспурга (рис. 4, 4, кат. № 11), ослабляет гипотезу о подарке в случае с ново-александовским сервизом, поскольку речь уже идет о непрестижных керамических сосудах, появление в обиходе которых явно не требовало непосредственного участия самого царя. Все это ставит владельческую функцию тамг на сосудах под сомнение. Функция оберега, пожалуй, может подходить больше всего. В этом предположении никак не уйти от так называемой магической теории М. Эберта [61, с. 6]. Хотя, по мнению С. А. Яценко, эта теория в тамговедении при своей неаргументированности была и будет «психологически необычайно привлекательной», не стоит критично отбрасывать возможность наличия культовой составляющей во всех функциях тамг. При некотором риске перейти границы допустимого попытаемся акцентировать внимание не столько на самих тамгах, сколько на местах изображения их на посуде. Нетрудно заметить, что на многих сосудах (10 из 25) тамга нанесена на внутренней стороне дна (Грушка, Михайловская, Баштечки, Владимировское, Титчиха, Усть-Альминский некрополь, Почеп). На сосудах, где тамга изображена на внешней стороне дна (Пороги, Бердия, Керчь), нанести ее именно на внутреннюю поверхность дна было бы затруднительно3. Дело в том, что сосуды для этого слишком глубоки и неудобны или вовсе предназначены быть закрытыми (Керчь). Сделанное наблюдение с осторожностью можно назвать выявленной закономерностью, из которой следует, что место для нанесения тамги было и для изображающего, и для владельца предмета семантически значимым. Если предпочтение отдавалось внутренней поверхности дна, то это должно было иметь какой-либо смысл. Возможно, предполагалось, что содержимое сосудов должно было соприкасаться со знаком и наделяться положительными свойствами, отождествляемыми со свойствами царственного владельца тамги. Не исключено, что существовал некий обряд, при котором совершалось приобщение к харизме правителя через вкушение содержимого из чаш с соответствующей тамгой. Этому гипотетическому обряду в мировой культуре существует реальная аналогия. Возможно, она покажется не всем вполне уместной, но привести ее в этом исследовании все же стоит. В раннехристианской литургической практике использовались керамические сосуды, на дне которых был изображен крест. Занимаясь исследованием белоглиняных расписных кружек и чашек с крестами или крестообразными фигурами на дне, происходящих из средневековых материалов Афин, Коринфа, Преслава и Херсонеса (IX-X вв.), В. Н. Залесская отметила, что «крест на блюде или чаше — верное свидетельство того, что данному предмету была отведена определенная роль в христианском культе» [18, с. 220]. Сопоставив данные археологии и письменных источников, исследовательница атрибутировала киликовидные чашки с крестами на внутренней поверхности дна как литургическую посуду, используемую при особом, «расширенном», крещении [18, с. 221]. После совершения обряда крещения или евхаристии новообращенному давали выпить молоко с медом, которое могло быть налито в сосуды с крестами на дне. Хотелось бы остановиться еще на одном любопытном явлении, наблюдаемом в нумизматическом материале Древней Руси. Д. А. Мачинский акцентировал внимание на том, как эволюционируют изображения на златниках и сребрениках князя Владимира (960-1015 гг.). Монеты I типа, чеканившиеся, вероятно, сразу после его крещения и женитьбы на Анне (ок. 989-990 гг.), задуманы по образцу византийских солидов, и на реверсе можно наблюдать погрудное изображение Христа в крещатом нимбе с надписью: «Исусъ Христосъ» [52, с. 121-138]. В сребрениках II, III и IV типов (выпуск ок. 1011-1015 гг.?) происходит кардинальная перемена — изображение Христа на реверсе заменяется четким трезубцем [52, с. 139-180]. Д. А. Мачинский считает, «что это может говорить лишь о сакральной равноценности обоих изображений» (курсив мой. — С. В.) [28]. Двузубцы, позже развившиеся в трезубцы — так называемые знаки Рюриковичей, вместе с претенциозным титулом «каган», по вполне обоснованным предположениям, были позаимствованы в Хазарии [26, с. 266; 4; 32, с. 150-159; 22, с. 108-135], в которой было хорошо развито пользование системой знаков-тамг [53, с. 81-83].

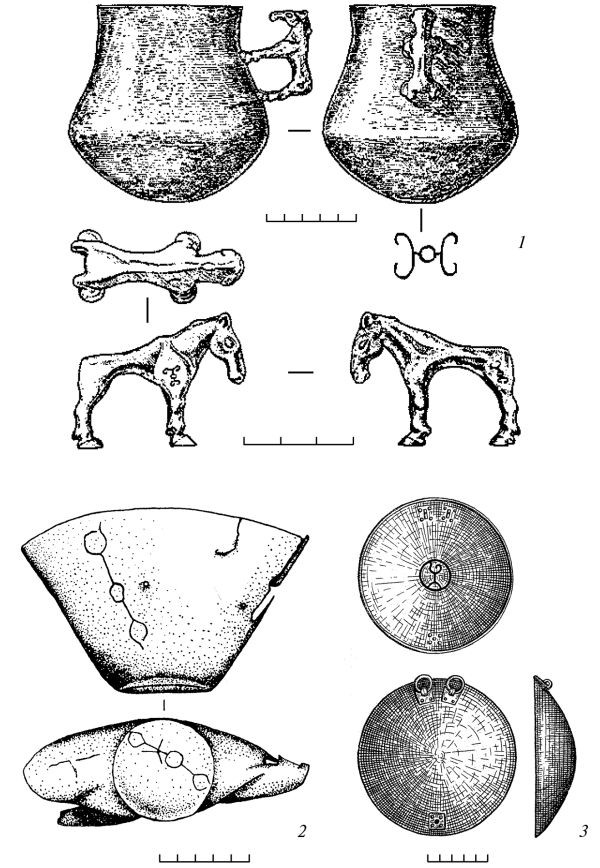

Рис. 2. Серебряные сосуды с тамгами: 1 — Пороги; 2 — Бердия; 3 — Грушка. По [15; 43; 45]

Рис. 3. Золотые и серебряные сосуды с тамгами: 1 — Керчь (без масштаба); 2 — Титчиха (Давыдовский р-н Воронежской обл.; без масштаба); 3 — Ново-Александровка (без масштаба); 4 — Жутово. По [29; 49; 51]

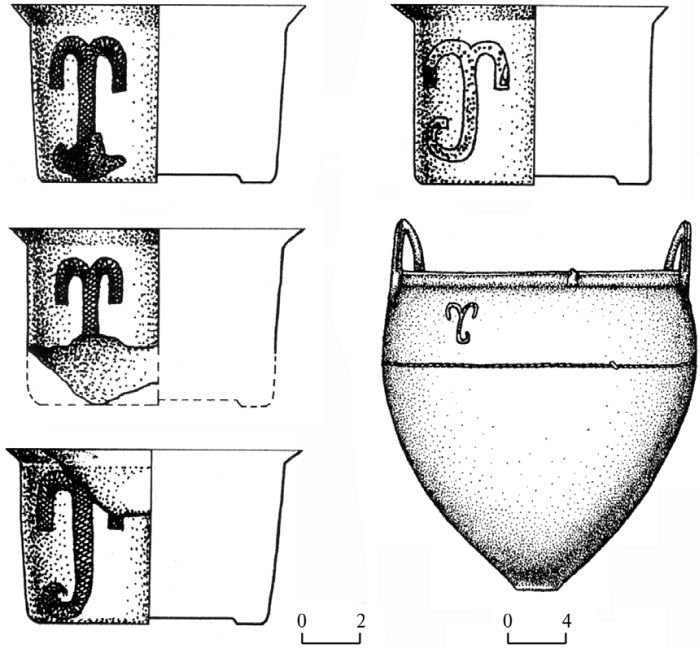

Рис. 4. Керамические и серебряные сосуды с тамгами: 1–3, 6 — Усть-Альминский некрополь; 4 — Владимировское; 5, 7 — Михайловская; 8 — Нижний Джулат; 9 — Почеп; 10 — Баштечки; 11 — Танаис

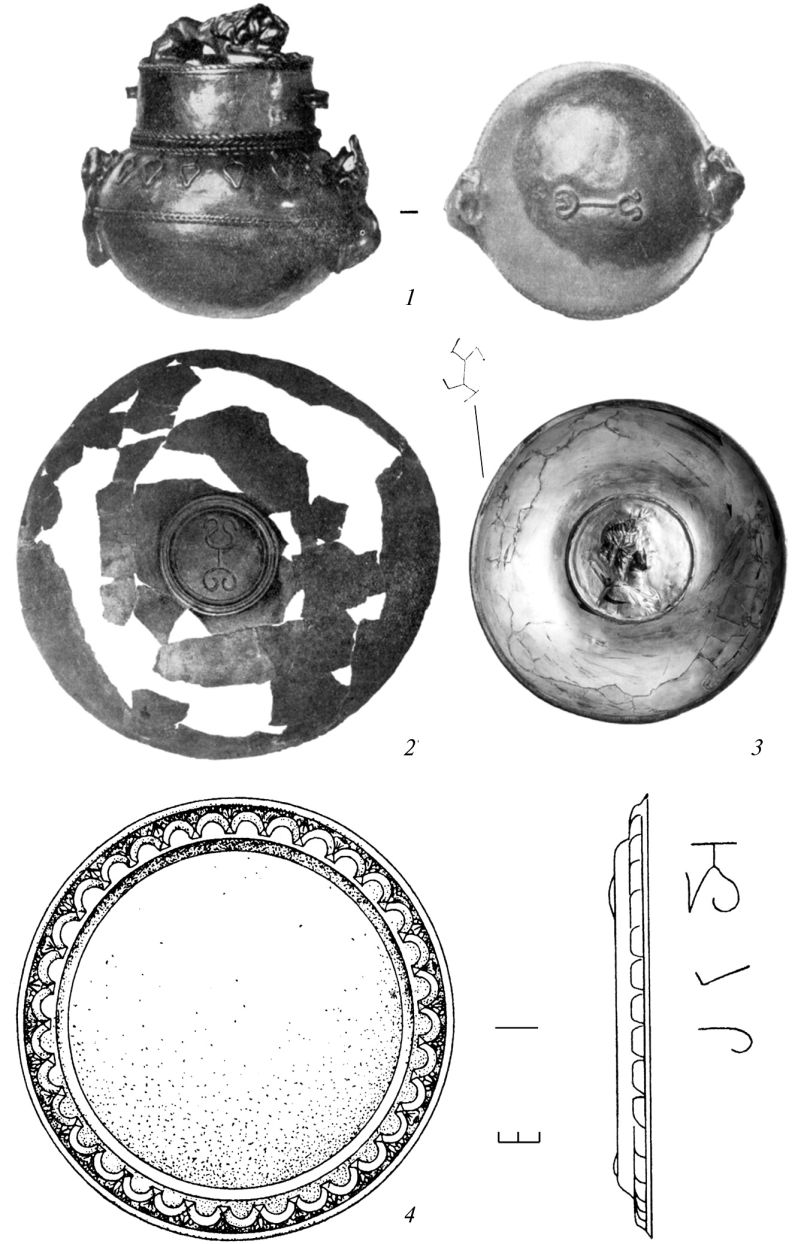

Рис. 5. Серебряные бокалы и котел с тамгами из Чугуно-Крепинки. По [64] Аналогией предполагаемому назначению сарматских сосудов с тамгами также может быть и использование ритуальных чаш с зооморфным декором в культуре более ранних кочевников [24, с. 28-59]. Как питье из зооморфного сосуда могло быть «актом причастия, в котором сосуд ассоциировался с образом божества» [24, с. 29; 2, с. 63-64], так и процесс употребления напитка или пищи из сосудов с тамгами мог иметь ритуальный характер. Место образа божества или царя занимала тамга, в которой воплощались позитивные качества владельца знака — удачливость, богатство, сила, «фарн» [60, с. 66-67]. Мы не знаем, насколько были сакрализованы персоны сарматских вождей или царей, но нам достоверно известно, что еще при жизни был обожествлен боспорский царь Аспург [6, с. 208]. А это событие повлекло за собой введение прижизненного культа и возведение в 23 г. н. э. по крайней мере одного известного исследователям святилища в Пантикапее [7, с. 68—71].

Рис. 6. Распространение сосудов с тамгами Фарзоя и Инисмея в области их «царства» и сосудов с тамгой Аспурга на территории подвластных ему племен Напрашивается предположение об использование фиалы из Ново-Александровки-I, двух сосудов из Михайловской и мисок из Владимировского (рис. 3, 3, рис. 4, 4, 5, кат. № 8, 5, 11) в отправлении культа боспорского царя Аспурга в его варварской форме. Возможно, находка 13 мисок с тамгой Аспурга в пифосе на Владимирском поселении является примером тиражирования культовой посуды, предназначенной для распространения вместе с насаждавшимся культом. Примечательна география находок сосудов с тамгой Аспурга: Прикубанье и Приазовье (рис. 6). Это территории, населенные племенами, связанными с Аспургом [42, с. 174—175]. Они фигурируют в его титулатуре — «царствующий над всем Боспором и Феодосией», а также местными племенами азиатской части государства — синдами, меотами, тарпитами, торетами, псессами и танаитами [65, с. 39, 40]. Выходцы из этих племен, по мнению С. Ю. Сапрыкина, под именем аспургиан становились военно-хозяйственными поселенцами на царской хоре и обеспечивали новому царю военную и политическую поддержку [42, с. 175]. Аналогичная ситуация могла существовать и в области, подвластной «царскому дому» Фарзоя и Инисмея, по некоторым предположениям, являвшихся отцом и сыном [44, с. 69; 45, с. 69; ср.: 61, с. 49]. Границы их царства П. О. Карышковский и М. Б. Щукин очертили по находкам монет с соответствующими тамгами: «самые западные находки монет — где-то „на Балканах" и в Молдавии, самая северная — в Бердичеве, самые восточные — на левобережье Днепра» [57, с. 36; 20, с. 7677; 63, fig. 1]. На эту же территорию (рис. 6) попадают находки сосудов с тамгами схем Фарзоя (Грушка, рис. 2, 3, кат. № 9) и Инисмея (Пороги, рис. 2, 1, кат. № 1, Баштечки, рис. 4, 10, кат. № 12). Следует специально остановиться на сосуде из Порогов (рис. 2, 1). Его оформление, в отличие от всех остальных рассматриваемых сосудов, несет в себе повышенную семантическую нагрузку. Кроме того, что на его дне вырезана тамга клана царя Инисмея, он относится к серии кружкообразных кубков с зооморфными ручками, известных в богатых сарматских погребениях [45, с. 58, рис. 30; 24, с. 48, рис. 11]. Без рассмотрения функции тамг кубок из Порогов и ему подобные предположительно уже были отнесены к ритуальной сфере, и в ее контексте фигурка коня здесь выступает в качестве охранителя содержимого сосуда — какого-то сакрального напитка [45, с. 65-67; 24, с. 51-52, 55]. Нарезанная двойной линией тамга на дне кубка и тамги на фигурке коня, вероятно, являясь вторичными элементами оформления по отношению к самому кубку [45, с. 62], могли быть изображены в момент, когда кубок решили использовать в предполагаемом обряде, возможно, связанном с «фарном» царя Инисмея. Сосуды с тамгами, не определяемыми как царские, могли функционировать в предполагаемом ритуале (поминальная трапеза?) почитания умерших или здравствующих глав знатных сарматских кланов, которые играли заметную роль в политической жизни Сарматии. Такой комплекс, как погребение в Чугуно-Крепинке, возможно, и содержит предметы, которые были необходимы для подобной церемонии. Богатый инвентарь погребения помимо прочего включает в себя бронзовый котел и четыре серебряных бокала с однотипной тамгой (рис. 5, кат. № 7) [64, taf. 62]. Если допустить комплектность котла с бокалами, то возможно, что они предназначались именно для употребления приготовленного в котле напитка. Этнографический материал допускает подобное использование котлов [61, с. 29]. Существует также предположение, что в сарматских котлах, так же как и в скифских, варили мясо жертвенных животных при совершении каких-либо культовых действий [8, с. 234; 13, с. 81; 47, с. 208-209].

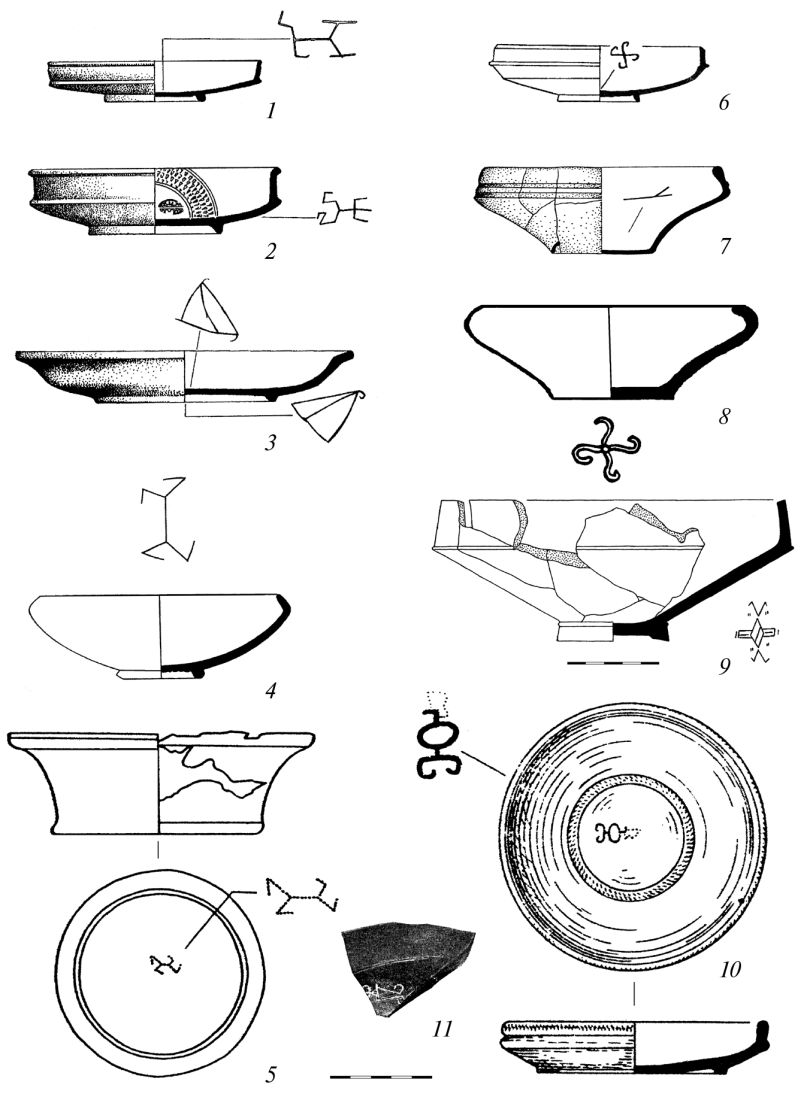

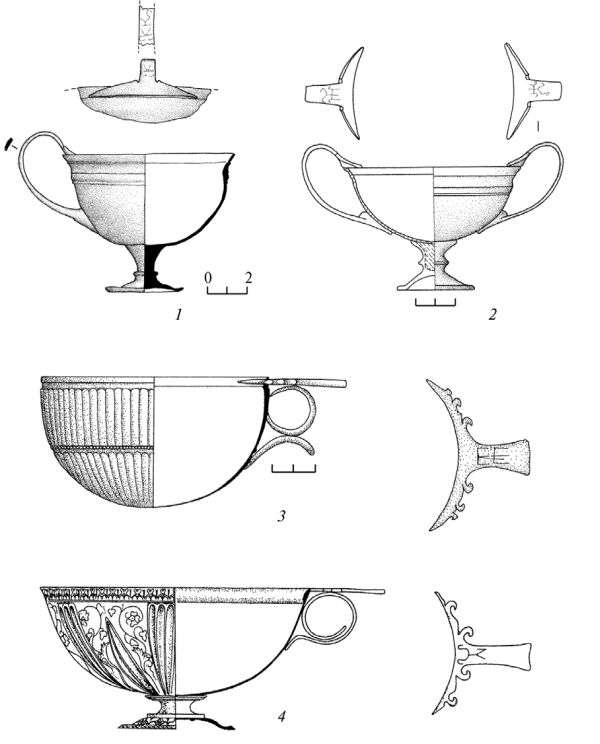

Рис. 7. Серебряные канфары и чаши с тамгами на ручках: 1 — Ленинохабль; 2 — Городской; 3 — Усть-Лабинская; 4 — Жутово (без масштаба). По [29; 62] Тамги на сарматских котлах, как и на рассматриваемых сосудах, представляют собой не менее загадочное явление [8, с. 235]. Кроме котла из Чугуно-Крепинки тамги изображены на серии сарматских котлов Подонья, Поволжья и Предкавказья4 [13, с. 81, табл. 6; 25, с. 199, рис. 5; 27, с. 53-57, рис. 2, 3]. К сожалению, предполагаемая комплектность котла и бокалов из Чугунно-Крепинки не находит аналогий на других сарматских памятниках. Возможно, вследствие того, что большинство находок котлов случайны. Помимо сосудов с тамгами на внутренней и внешней поверхности дна в сарматских погребениях выделяется серия серебряных канфаров и чаш [14, с. 63, 135, табл. 36; 29, рис. 3.2; 41, с. 247, рис. 2.1; 55, с. 62, рис. 1.7; 62, s. 273, abb. 1], место изображения тамг на которых представляет также значительный интерес (рис. 7). Семантически значимым местом являются ручки сосудов. Тамги и в этом материале не рядовые, в трех случаях из пяти они принадлежат людям царского достоинства: Тиберий Юлий Риметалк (131-153 гг.), «соправитель» Тиберия Евпатора (154-170 гг.) и Рискупорид III (210-222 гг.). Если регион четырех находок — Прикубанье — совпадает с ареалом сосудов с тамгой Ас- пурга, то время их бытования существенно изменилось. Допуская, что сосуды с тамгами на ручках также использовались в отправлении культов соответствующих царей, следует зафиксировать изменившуюся со временем традицию изображения тамг и форму культовой посуды — предпочтение отдается серебряным канфарам, а тамги изображаются на ручках. Эти детали канфаров несли в себе какой-то сакральный смысл. И. И. Гущина и И. П. Засецкая включили в состав набора амулетов-оберегов, характерного для погребального инвентаря Прикубанья, серебряные ручки от канфара из погребения воина в кургане «Острый» у станицы Ярославской [13, с. 79]. Ручки, по справедливому предположению исследовательниц, были подвешены к поясу погребенного, следов же самого сосуда в неграбленом погребении не обнаружено. Ситуация повторяется в погребениях курганов № 10 (пара ручек от серебряного канфара в ограбленном погребении) и № 18 (две ручки в виде птичьих фигурок от серебряной чаши на поясе погребенного при наличии самой чаши на уровне шейных позвонков костяка) у станицы Тифлисской [14, с. 24, кат. 237, 298, 293; табл. 25, 31]. Ручка канфара с тамгой Рискупорида III (кат. № 23) могла быть также отделена от сосуда. Изложенное А. А. Сазоновым сообщение П. А. Дитлера, к сожалению, слишком скупо, чтобы понять, была ли ручка намеренно отломана, или сосуд распался на детали в процессе археологизации: «Ручка с тамгой Рискупорида III и фрагмент чашечки от канфара, идентичного данному (из погр. 1 могильника близ хут. Городского. — С. В.), были найдены при раскопках разрушенного кургана в Майкопском районе, у дороги в станицу Келермесскую (раскопки П. А. Дитлера)» [41, с. 247]. Атрибутирование тамг как царских и сакральный смысл, вложенный в функциональные детали канфаров, свидетельствуют в пользу предположения об использовании сосудов в ритуальных действиях. Таким образом, можно предположить, что тамги на посуде подпадают под понятие «особое оформление». Это один из признаков, позволяющих рассматривать посуду в погребениях «как категорию вещей чрезвычайной семантической значимости, несомненно связанных с ритуалом» [23, с. 9]. И если выбирать из функций тамг, выделенных В. С. Ольховским, то следует сказать, что ни одна из них в чистом виде не характеризует того смысла, который, по выдвинутой гипотезе, несут тамги, изображенные на сосудах. Лишь вариант «тамга- оберег» больше других приближается к функции, которую можно было бы назвать ритуальной. Предложенная гипотеза, конечно, не может претендовать на то, чтобы объяснять функцию тамг на всех как привлекаемых, так и, возможно, неучтенных сосудах, ведь не все изображенные на них тамги трактуются как царские и не все тамги находятся на внутренней поверхности дна или на ручках сосудов. Выявляемая исследователями полифункциональность сарматских знаков в рамках одной этнокультурной общности может оставаться полифункциональностью и в рамках отдельной категории находок — металлических и керамических сосудов. Безусловно, особенно в случаях с недрагоценными сосудами, следует допускать возможность действия владельческой или авторской функций тамг. КАТАЛОГ

|

загрузка...