Великая Макошь – славянская Геката

|

Обратимся, наконец, к Великой Матери древних славян, одно из имен которой – Макошь. Имя Макошь/Мокошь имеет индоевропейскую основу *mok– (Этимологический словарь, 1992, вып. 19, с. 131-134).

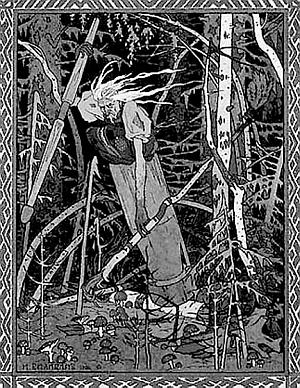

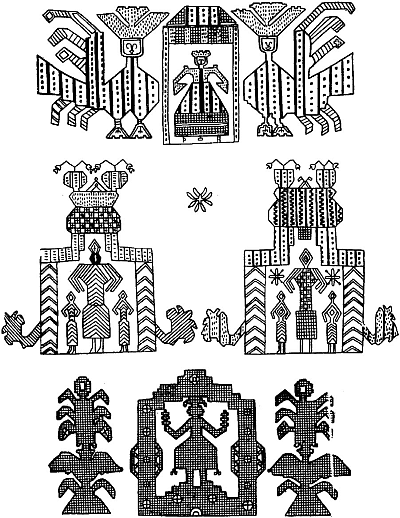

У Фасмера Мокоша – «“домовой в образе женщины с большой головой и длинными руками”… сюда же др.-русск. Мокошь – языческое божество… чеш. местн. н.[азвание] Mokos?n… др.-русск. имя собств. Мокошь (м.) в Псковск. писцовой книге 1585 г. … Вероятно, ее следует понимать как богиню плодородия. От мокрый. Сомнения Ягича в существовании этого др.-русск. божества устарели ввиду диал. названий… Гадательно сравнение с др.-инд. makh?s “богатый, благородный”, также “демон”… или с герм.– батав. Hercules Magusanus (Шпехт 170), а также с греч. ?????? “похотливый, буйный”…» (Фасмер). Она чаще прочих упоминается в поучениях против язычества и она – единственная богиня из пантеона князя Владимира: «И нача княжити Володимеръ въ Киеве единъ и постави кумиры на холъму вне двора теремнага: Перуна деревяна, а голова его серебряна, а оус золот; и Хоръса, и Дажьбога, и Стрибога, и Семарьгла, и Мокошь» (ПСРЛ, т. 2, стб. 67). «Еще и иныя идолы мнози бяху по имени, оутъляд или осляд. Корша или хорсъ, дашуба или дажб. Стриба или стрибог симаргля или семургл (семаергля или самаргл). И макош или мокошъ, им же бесом помраченнии людие аки бгу жертвы и хваления воздаваху» (О идолах Владимировых).  «Того ради не подобает хрсти аном игръ безовскых играти, иже ест плясание, гудба, песни мырскыя и жрътва идлъскаа, иже молятся огневи пре овином и вилам и Мокошии и Симу и Ръглу и Перуну и Роду и Рожаници» (Слово о мздоимании). «… Иные по оукраниам молятся емоу проклятым болваном Переноу, Хорсоу, Мокши, виламь» (Слово о покаянии, цит. по: Словарь церковно-славянскаго языка А. Х. Востокова). В XVI в. в «Уставе преподобного Саввы» находим такой исповедальный вопрос: «Не сблудила ли с бабами богомерзкие блуды, не молилася ли вилам, или Роду и рожаницам, и Перуну, и Хорсу, и Мокоши, пила и ела?» (Аничков, 1914, с. 267). В позднее время, как полагают, она оставалась покровительницей прядения и вообще женщин под именем Параскевы Пятницы.  Белорусские иссле дователи отмечают, что в малоизвест ных русским авторам рукописях XV– XVI вв. отмечен обычай присягать именами Бога, Божьей Матери и святой Пятницы. Точно также, по свидетельству Яна Ласiцкага (Лясицкого) конца XVI в., белорусы, помимо Бога и Божьей Матери, почитали еще Святого Миколу и Пятницу (Беларуская мiфалогiя, 2006, с. 325–326). По сообщению А. Френцеля, монах Альберих из Трех Источников в «Хронике» (XI в.) писал: «II. 1003 г. Император Генрих… подчинил себе винделиков, народ, граничащий с свевами. Эти винделики почитали Фортуну; имея ее идол в знаменитейшем месте. Вкладывали ему в руку рог, полный напитка, приготовленный из воды и меда…» Представление о Макоши может быть соотнесено с верованиями древних греков в прядильщиц судьбы – Мойр, а также с германскими пряхами судеб – Норнами и Фригг – женой Всеотца-Одина, прядущей на своем Колесе. В силу того, что главные богини-пряхи и предсказательницы тройственны, также, вероятно, и Макошь имела двух меньших сестер или ипостаси – счастливую судьбу – Среча-Доля, и несчастливую – Несреча-Недоля. Отголоски этого представления есть и в позднем русском фольклоре. У литовцев богиня счастья и судьбы Лайма (Лайма-Далия) образует триумвират вместе с Деклой и Картой. Лайме посвящены липы. Надо отметить, что вместе с ней судьбами мира управляет еще и сам Диевас, литовский Творец, старейший и могущественнейший из рода богов.  Счастливая Доля (Съряшта, Среча) в сербских источниках (Караджич) описана как прекрасная девица, прядущая золотую нить, Несчастливая Доля – старуха (зла Несъряшта, Несреча), которая «танко преде». Но счастливую долю или убогую недолю дает Судьба (Усуд!). Это и в самом деле напоминает триумвират Рода, суда которого не избежать никому, и двух рожаниц, тем более пара «Усуд и Съряшта» встречается во многих сербских сказаниях и пословицах. Вот одна из них: «Когда Съряшта отделена от Несъряшты – темная ночь (отделена) от белого дня». «В основе сообщенных нами преданий, – заключает А. Н. Афанасьев, – кроется мысль, что Доля и Недоля – не просто олицетворение отвлеченных понятий, не имеющих объективного значения, а напротив – живые мифические лица, тождественные девам судьбы (рожаницам)» (Афанасьев, 1994). Выразительницей Судьбы часто выступает Баба-Яга – еще один образ древней Богини-Праматери. Подчас в русских сказках мы встречаем еще двух ее сестер-прях. Характерно, что герой или героиня получают от них в подарок путеводный клубок, напоминающий нить Ариадны. Возможно, в поздних русских сказках, отражающих исходные архетипичные образы, Бабой-Ягой именуется именно Макошь, а ее младшие сестры-пряхи – Ягишнами.  Особый интерес представляет «Слово св. Григория… о том как поганые суть язычники кланялись идолам и требы им клали, то и ныне творят». Существует оно в массе списков и носит различные названия, иногда его просто называют «Слово св. Григория» или «Слово об идолах». В поучении осуждается то, что требищной кровью из ран «… мажют Екадью б(о)гиню, сию же деву вменяют и Мокашь чтут» (Паисiев сборн.) или «иже от первенець лаконьская требищная кровь, просашаемая ранами то их епитемья, и тою мажютъ Екатию [вар.: Скатию, Екадию] богыню, сию же девоу творять и Мокошь чтоутъ» (XV в.) (Рук. Coф. Новг. Собр.). Итак, современниками язычества, составителями поучения или переписчиками Макошь по каким-то причинам соотнесена с Гекатой. Геката Трития – покровительница путей и перекрестков. Подобные же задачи решает, кстати, и Яга, указывающая путь из мира живых в мир мертвых. Геката – богиня магии и колдовства. Весьма характерный обряд посвященной ей женской магии описан античным поэтом Овидием в седьмой книге «Метаморфоз» и в кровавом обряде омоложения Эсона, отца предводителя аргонавтов: «Два алтаря сложила из дерна Медея. Справа – Гекаты алтарь и жертвенник Юности – слева». Этим лишний раз подтверждается древность и иномирная сущность богини Гекаты, а значит, и нашей Макоши: что может быть противоположностью юности, как не древность, старость, смерть? «К Мокуши ходют» гадать еще в XIX в. Традиционно Баба-Яга – ведунья и колдунья. Уже вполне эвгемеристичная Геката в изложении поздних авторов сохраняет темные черты грозной богини: «(2) У Перса была дочь Геката, дерзостью и беззаконием превосходившая даже своего отца. Увлекаясь охотой, она в случае неудачи вместо зверей убивала из лука людей, а увлекаясь изготовлением смертоносных зелий, она изобрела так называемый аконит, и испытывала силу каждого зелья, добавляя его в пищу чужеземцам. Приобретя большой опыт в этих делах, Геката прежде всего погубила зельем собственного отца и унаследовала царскую власть. (3) Затем она воздвигла святилище Артемиде, в котором стала приносить в жертву богине приплывающих в ее страну чужеземцев, прославившись так своей свирепостью…» (Диодор Сицилийский, IV.45.2–3). Согласно античному поэту VIII в. до н. э. Гесиоду, Геката – скотья богиня: «Вместе с Гермесом на скотных дворах она множит скотину… » (Теогония). Благодаря В. И. Далю сохранилась пословица «Мокуша стрежет овец». Скот – символ богатства и достатка в хозяйстве. Впрочем, не только за овцами следит Макошь-Параскева, в ее власти порядок в доме, ибо она – богиня-хозяйка.  В русских сказках Яга владеет стадом кобылиц (вариант: коров или овец), которых в качестве испытания дает пасти Ивану-царевичу. К ведающей все на Свете сказочной Яге в обучение поступает падчерица Василиса. У Гесиода же: «Вверил ей (Гекате) Зевс попеченье о детях, которые узрят после богини Гекаты восход многовидящей Эос». Таким образом, Геката впускает в Этот мир детей в процессе их рождения из мира Того. Символом материнского лона, символом земного чрева, символом перерождения издревле являлась печь. Согласно реконструкции А. Андреева, Баба-Яга припекает детей в печи, изгоняя некую хворь (собачью старость), «ягать» – диалектное «орать при родах». Яга – повитуха, которая посвящает дите «в люди». Из существа среднего рода дите становится ребенком определенного пола. Погружая дите в печь, Яга перерождает его человеком. Считается, что именно Макошь изображена на русских вышивках между двух лосих-рожаниц, иногда даже с рогом изобилия или рогами – символом плодородия. Кстати, характерный женский рогатый головной убор – турицу – еще в XIX в. носили на народных праздниках. Как следствие хтонической природы богиня имеет непропорционально большую голову на изображениях. Возможно, Макошь является своего рода наследницей «неолитической Венеры». Эта древнейшая богиня была подательницей и жизни, и смерти, изображать ее лицо считалось запретным, куклы богини также имели большую голову. «Матерь богов многославная, преддверная, мощная силою», – так именует Гекату Прокл в гимне «Гекате и Янусу» (Античные гимны, 1988, с. 277). Она – Преддверная, так как держит ключи от входа в царство смерти, подобно Яге, а у Гесиода в «Теогонии» (412–414) Геката предстает подательницей удачи и счастья. «Славный удел ей… править судьбою земли и бесплодно-пустынного моря,… более всех почитают ее и бессмертные боги», что опять роднит ее с Макошью. Есть намек и на связь Гекаты с животным миром: Яга дает герою вещи, которые приносят ему удачу на охоте, в походе, в добывании чего бы то ни было. Ей служат звери и птицы, она еще и мать ветров, властительница всадников Дня, Ночи, Зари, а ее полет сопровождается буреломом и иными подобными явлениями. Впрочем, и явление Гекаты также всегда хтонично. Есть еще одна важная для понимания образа Макоши особенность (Гаврилов, Наговицын, с. 325–334), замечательное упоминание о которой можно найти у В. Н. Татищева в «Истории Российской»: «Ректор Апиц во утверждение сего [что новгородские словене пришли на Ильмень из западных славян] приводит, якобы новагородцы древле герб имели воловью голову, как и мекленбургский; токмо я сего нигде не нахожу, токмо что идола Мокоса имели с воловьею главою». До Татищева о Mokossi с рогатой головой писал Георг Андреас Шлейзинг в своей «Древней и современной религии московитов» (Schleusing, 1698). Со ссылкой на сведения некоего еврея-купца, бывшего в Киеве во времена до Шлейзинга, он описал действвовавший еще в XVI или XVII в. храм язычников и четырех идолов в нем: Pioruni, Mokossi, Chorsi, Stribi. На изображении – существо, покрытое густой шерстью, имеющее четыре рога и козлиные ноги[55]. В этой связи вспоминается классиче ское скульптурное изображение древнегреческого Пана. Как воплощение Природы и дикого леса, Велес подобен Пану: «Veles: Велесъ – Pan, ymago hircina» («Mater Verborum»), козлоподобный, позже его отождествляют с рогатым Сатаной. Известны по меньшей мере еще три упоминания Мокоша-Мокоса в мужском роде. Из знаменитого собрания пословиц Даля известна: «Бог – не Макеш, чем-нибудь да потешит». Это второй источник, где «Макеш-Мокос» назван богом, а не богиней. Согласитесь, правильнее было бы тогда говорить не о Боге, а Матери Божьей[56]! Наконец, в третий раз в мужском роде имя это употребляется в «Поведании о Мамаевом побоище великаго князя Дмитрия Ивановича Донского»: «Мамаи же царь… нача призывати боги своя: Перуна, Салманата, Мокоша, Раклия, Руса и великаго своего помощника Ахмета» (по рукописи, имевшейся в распоряжении И. И. Срезнев ского: Срезневский, т. II, ч. 2, с. 920). В. Н. Татищев со ссылкой на польского средневекового автора Мацея Стрыйковского и его изъятия из «рускаго древняго летописца», как уже указано в самом начале, утверждает, что был у славян некий бог «Мокос, скотов».   По устной информации А. В. Платова, некоторые священные камни в Литве носят характерное имя «Мокас». В литовской традиции это имя принадлежит некоему архаическому балтскому мифологическому персонажу. Приблизительное значение – Умеющий, Могущий, иногда «Учитель». Мокас представлял собой своего рода персонификацию духа предков, которые, по литовским поверьям, живут в священных камнях, он помогал женщинам зачинать детей. С этим связаны специальные ритуалы у священных камней (Василявичюс, 2000, с. 125–133; Tarasenka, 1958). «Множество легенд в Литве связано с большими камнями, в которых обнаружены отверстия или “отпечатки ног”. Просверлить дыру в камне – означало оплодотворить земную силу, которая обитала в нем. Скапливающаяся в отверстиях дождевая вода приобретала магические свойства…» (Гимбутас, 2004, с. 204–205). Найденный в Литве в XIX в. огромный камень в виде бюста женщины по верованиям литовцев мог вызвать беременность у женщин, считавшихся бесплодными. По сообщению Н. Пенника и П. Джонс, «у камня Одина, камня с отверстием в Крофт-Один, Оркни, приносили клятвы вплоть до 1814 года, когда его разрушил один крестьянин. В 1791 году старейшины Оркни обвинили молодого человека в том, что он нарушил “данное Одину обещание”, т. е. клятву, принесенную на камне Одина. Все приходившие к этому камню оставляли в качестве подношения хлеб, сыр, кусок материи или камешек. На гравюре на дереве 1823 г. изображены “спящие камни” в Оркни – Кольцо Стеннес, известное как храм Луны, где женщины просили Одина освятить их обручение» [выделено нами. – Авт.] (Пенник, Джонс, 2000, с. 285).  Из описания 1836 г. известно, что в Литве существовали каменные памятники, обычно высотой 6 футов (180– 190 см), они были гладко обтесаны и окружены изгородью. Традиционно подобные сооружения посвящались богиням, которые проводили свое время на камнях и пряли нити людских судеб. «В 1605 г. один из иезуитов сообщал о почитании камней на западе Литвы: “Мощные камни с плоскими поверхностями назывались богинями и почитались как защитники урожая и животных”» (Гимбутас, 2004, с. 205). Связь с судьбой, урожаем, животными и родами указывает на сходство верований литовцев и славян в божество типа Макоши-Мокоса. Образ (черта) Велса/Вельняса в Литве также ассоциируется со священными камнями. Это может служить любопытным дополнением к предположению о том, что у славян Мокос (как мужской вариант имени Мокошь) – одно из имен мудрого Велеса, Великого бога славян. В индоевропейской традиции боги, имеющие сходные имена, обладают и сходными функциями. Мокос и Макошь, вероятно, образуют такую же пару, соединяющую в себе мужской и женский принцип бытия, как Род и Рожаница, Дый и Дива, Лад(о) и Лада, Свентовит и Светлуша… И тем, кто исследует язычество как традиционную культуру, стоит поискать такую симметрию для каждой богини или бога. Итак, вот основные функции Макоши: 1. Богиня Судеб, Пряха. 2. Великая Мать, подательница удачи, счастья, достатка; возможно, связана с урожаем. 3. Богиня колдовства, ведунья. 4. Властительница Перехода из этого мира в мир Иной, которой жизнь и смерть подвластны в равной мере. 5. «Скотья богиня» и хозяйка дикой Природы. 6. Покровительница жен и хозяек. Вопросы и сомнения– Разработчики теории о змееборческом мифе рассматривают Макошь как супругу Перуна. Вместе с тем имеющиеся сведения позволяют видеть в образе Макоши женскую ипостась Велеса. Каково их действительное соотношение и возможно ли, что оба наблюдения равно справедливы? |

загрузка...